Contents

フクロモモンガの行動変化:発情期とその他の可能性

生後9ヶ月のメスフクロモモンガの行動変化についてご心配ですね。しっぽをヘビのように動かす、高いところに登る、ビビる、寝ないなど、複数の症状が出ていることから、発情期以外にも様々な可能性が考えられます。 単に発情期と断定せず、いくつかの可能性を検討し、適切な対応をとることが重要です。

発情期の可能性

フクロモモンガの発情期は、メスでもオスでも頻繁に起こります。 発情期の兆候として、しっぽを動かす、鳴く、活発になるなどが挙げられますが、個体差が大きく、すべてのフクロモモンガが発情期に同じ症状を示すとは限りません。 質問者様のフクロモモンガは鳴きませんが、しっぽを動かす、活発になる、高いところに登るといった行動は発情期と関連している可能性があります。 特に、普段とは異なる警戒心やビビりやすさは、発情期特有の神経質な状態を示しているかもしれません。

その他の可能性

発情期以外に、以下の可能性も考慮する必要があります。

- ストレス:環境の変化、ケージの清掃、新しいおもちゃの導入など、様々なストレス要因が考えられます。ストレスを感じると、フクロモモンガは神経質になり、ビビりやすくなります。

- 病気:内臓疾患や寄生虫感染など、様々な病気が考えられます。 食欲不振、体重減少、下痢などの症状を伴う場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

- 栄養不足:適切な栄養が摂取できていない場合、行動に変化が現れることがあります。食事内容を見直してみましょう。

- ケージ環境:ケージが狭すぎる、隠れ家が少ない、温度や湿度が適切でないなど、ケージ環境の問題も考えられます。快適な環境を整えてあげることが大切です。

具体的な対処法と獣医への相談

フクロモモンガの行動変化の原因を特定するためには、以下のステップを踏んでみましょう。

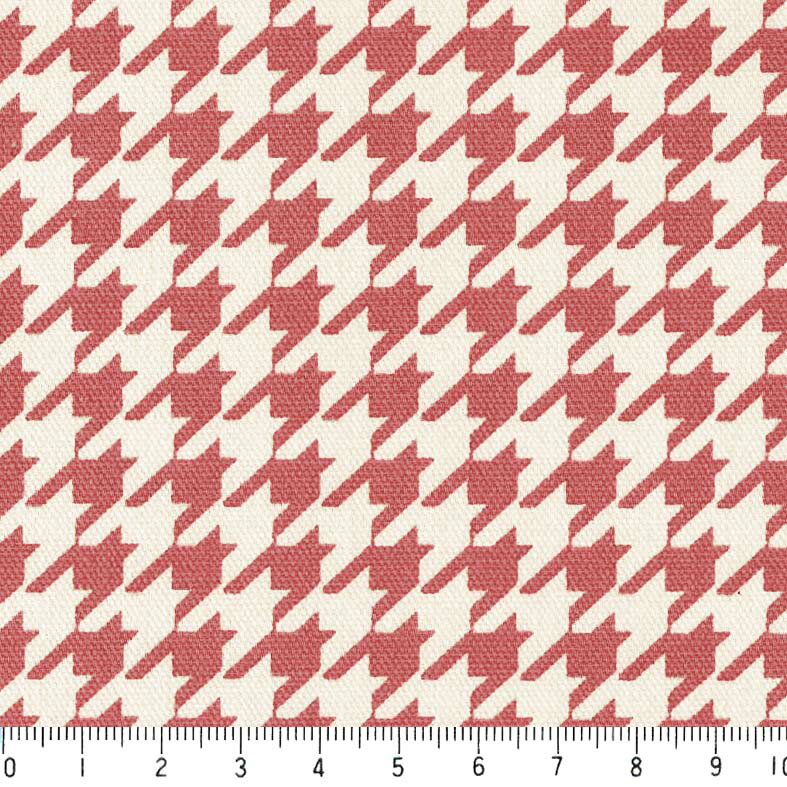

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 日誌をつける

フクロモモンガの行動、食事量、排泄の状態などを記録する日誌をつけましょう。 具体的な時間や状況を記録することで、獣医への説明がスムーズになります。 例えば、「10月26日 午後8時:普段より高い場所に登り、警戒している様子。しっぽを激しく動かす。餌の摂取量は通常通り。」といったように詳細に記録しましょう。

2. 環境の見直し

ケージの広さ、隠れ家の数、温度、湿度、明るさなどを確認し、必要に応じて改善しましょう。 ストレス軽減のため、隠れ家を増やす、ケージの位置を変えるなどの工夫をしてみましょう。 また、ケージの清掃頻度も確認し、清潔な環境を保つように心がけましょう。

3. 食事内容の見直し

フクロモモンガの栄養バランスが偏っていないか確認しましょう。 適切な栄養を摂取することで、健康状態が改善し、行動の変化が落ち着く可能性があります。 信頼できるペットショップや獣医に相談し、適切な食事内容をアドバイスしてもらいましょう。

4. 動物病院への受診

上記の方法を試しても改善が見られない場合、または他の症状(食欲不振、体重減少など)が見られる場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。 フクロモモンガに詳しい獣医を探すことが重要です。 事前に電話で相談し、フクロモモンガの診察経験があるか確認することをお勧めします。 日誌を持参し、獣医に詳細な状況を説明しましょう。

専門家の視点:フクロモモンガの行動と発情期の関係

多くの場合、フクロモモンガの発情期は、行動の変化として現れます。しかし、その変化は個体差が大きく、必ずしもすべての個体が同じように反応するとは限りません。 神経質な行動や、普段とは異なる警戒心の高さは、発情期特有のストレス反応である可能性があります。 しかし、これらの症状が病気やストレスによるものかを判断するには、獣医による診察が不可欠です。 自己判断による治療は危険なため、専門家の意見を仰ぐことを強くお勧めします。

まとめ:観察と専門家への相談が重要

フクロモモンガの行動変化の原因を特定するには、日々の観察と記録、そして専門家への相談が非常に重要です。 発情期である可能性も否定できませんが、他の可能性も考慮し、適切な対応をとることで、愛するフクロモモンガの健康を守りましょう。 焦らず、冷静に状況を判断し、必要に応じて獣医に相談することをお勧めします。