Contents

フェレットとウサギの同居は可能?

結論から言うと、フェレットとウサギを同じ部屋で飼育することは非常に危険です。 フェレットは肉食動物で、ウサギは本来の被食者です。たとえ別々のケージに入れていても、フェレットがウサギを襲う可能性があり、深刻な怪我や死亡事故につながるリスクが非常に高いです。 そのため、絶対に同居は避けるべきです。 別々の部屋で飼育するとしても、においの混ざり合いによるストレスや、万が一の事故への備えを十分に考慮する必要があります。

別部屋飼育における注意点と対策

別々の部屋で飼育する場合でも、いくつかの注意点を踏まえる必要があります。

1. 徹底した空間の分離

* 物理的な隔離: 異なる部屋で飼育することが大前提です。 ドアや廊下など、フェレットがウサギのいる部屋にアクセスできる経路は完全に遮断しましょう。 ペットドアなども使用しないようにしてください。

* 臭いの対策: フェレットとウサギはそれぞれ異なる臭いを発します。 それぞれのケージや部屋の臭いが混ざり合うことで、ストレスの原因となる可能性があります。 定期的な清掃と消臭剤の使用、空気清浄機の設置などを検討しましょう。 特に、フェレットの尿の臭いは強いので、こまめな清掃が重要です。

* 音への配慮: フェレットとウサギはそれぞれ異なる生活リズムや行動パターンを持っています。 お互いの生活音(走り回る音、鳴き声など)がストレスの原因となる可能性があります。 可能な限り、静かな環境を確保し、お互いのストレスを軽減するように心がけましょう。

2. ケージの設置場所と安全性

* ケージの高さ: フェレットは高いところに登ることが得意です。 ウサギのケージがフェレットの届く高さにある場合、フェレットがケージに侵入する可能性があります。 ウサギのケージは、フェレットの届かない高い場所に設置するか、フェレットが侵入できないように工夫する必要があります。

* ケージの材質: フェレットは噛む習性があります。 ウサギのケージがフェレットに噛み砕かれる可能性がある場合は、より頑丈なケージを選ぶか、ケージ全体を覆うカバーなどを検討しましょう。

* 脱走防止: フェレットは脱走の名人です。 ケージの扉や金網に隙間がないか、しっかり確認し、必要に応じて補強しましょう。 また、部屋全体をフェレットが脱走できないように、安全対策を施すことが重要です。

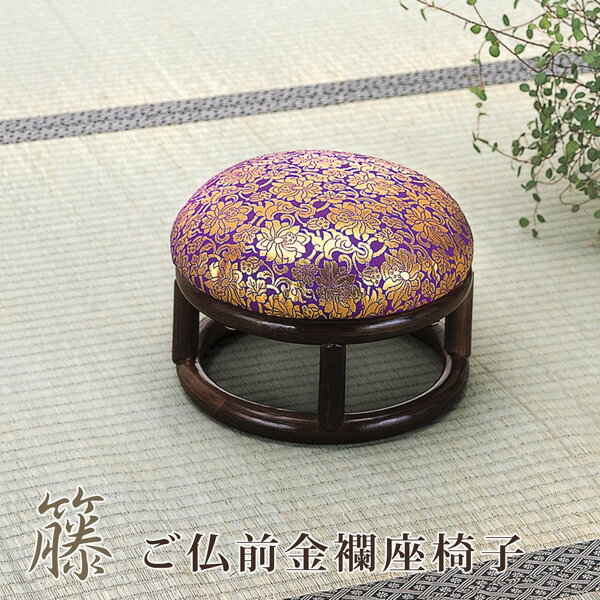

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. 健康管理と獣医への相談

* 定期的な健康診断: フェレットとウサギはそれぞれ異なる病気にかかる可能性があります。 定期的な健康診断で、それぞれの健康状態を把握し、早期発見・早期治療に努めましょう。

* 獣医への相談: 多頭飼育に関する不安や疑問点があれば、獣医に相談しましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、より安全で安心な飼育環境を構築することができます。

インテリアコーディネート:多頭飼育に適した空間づくり

別々の部屋で飼育する場合でも、それぞれのペットにとって快適な空間を確保することが重要です。 インテリアコーディネートを通して、ストレスを軽減し、安全で快適な環境を作りましょう。

フェレットの部屋:

* 床材: フェレットは床材を噛むことがあります。 安全で、清掃しやすい床材を選びましょう。 タイルやビニールシートなどがおすすめです。

* ケージ: 広々としたケージを選び、遊べるスペース、寝床、トイレなどを配置しましょう。 多段式のケージもおすすめです。

* おもちゃ: フェレットが遊ぶための様々な種類のおもちゃを用意しましょう。 トンネルやボール、ぬいぐるみなど、フェレットが興味を持つおもちゃを選んであげましょう。

* カラー: 落ち着きのあるブラウンやベージュなどのカラーを基調としたインテリアがおすすめです。

ウサギの部屋:

* 床材: ウサギが快適に過ごせる床材を選びましょう。 ウッドチップやペレットなど、吸水性があり、清掃しやすい床材がおすすめです。

* ケージ: 広々としたケージを選び、ウサギが自由に動き回れるスペースを確保しましょう。 ケージの中に、隠れ家となるハウスなどを設置しましょう。

* おもちゃ: ウサギが遊ぶための様々な種類のおもちゃを用意しましょう。 ボールやトンネル、かじり木など、ウサギが興味を持つおもちゃを選んであげましょう。

* カラー: ウサギが落ち着いて過ごせるように、アイボリーやベージュなどのカラーを基調としたインテリアがおすすめです。

まとめ

フェレットとウサギの多頭飼育は、非常に困難で危険が伴います。 別々の部屋で飼育する場合でも、徹底した空間の分離、安全対策、健康管理が不可欠です。 インテリアコーディネートを通して、それぞれのペットにとって快適な空間を作り、安全で幸せな生活を送りましょう。 獣医への相談を積極的に行い、専門家のアドバイスを参考に、責任ある飼育を心がけてください。