Contents

アパートの敷地と共有部分、私有部分の定義

アパートの敷地範囲は、建物の構造や土地の所有形態、賃貸契約書の内容によって大きく異なります。質問者様のお住まいの状況から、建物の外壁から土間、そしてその奥の土の部分までをどのように捉えるべきか、共有部分と私有部分の境界について詳しく解説します。

共有部分と私有部分の違い

まず、アパートにおける「共有部分」と「私有部分」の違いを明確にしておきましょう。

* 共有部分:建物の共用部分、敷地内の通路、駐車場、ゴミ置き場など、居住者全員が共有して使用する部分です。管理会社やオーナーが管理・維持を行います。修繕費用は、居住者全員で負担する区分所有の場合と、家賃に含まれる賃貸の場合があります。

* 私有部分:居住者が専有して使用する部屋、ベランダ(バルコニー)、専用庭などです。修繕費用は、原則として居住者負担となります。

バルコニーのない1階アパートの敷地:ケーススタディ

質問者様のお住まいは、バルコニーの代わりに土間のようなスペースがあり、その周囲や奥に土地が広がっているとのことです。このようなケースでは、以下の点を考慮する必要があります。

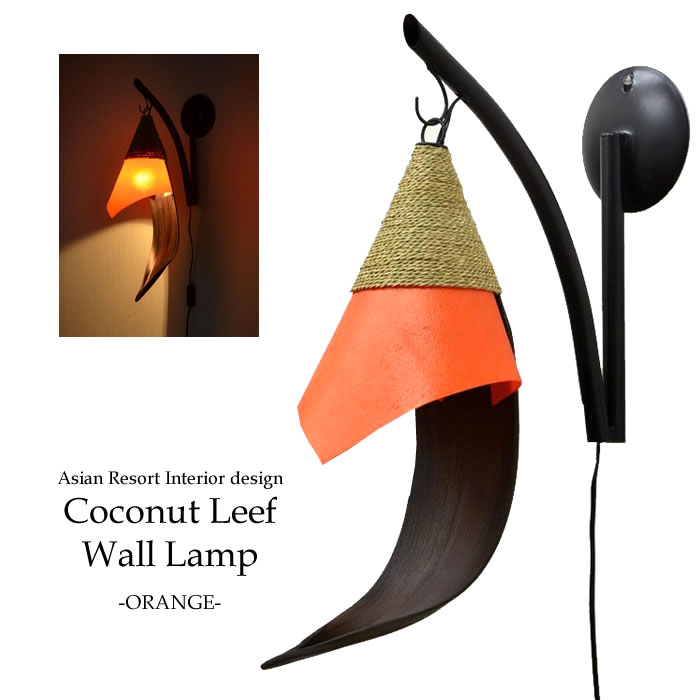

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 賃貸契約書を確認する:契約書には、私有部分と共有部分の範囲が明確に記載されているはずです。特に、土間部分と土地の利用に関する記述がないか、注意深く確認しましょう。使用制限や、植栽の許可などについても確認が必要です。

- 管理規約を確認する:管理規約にも、敷地内の利用に関するルールが定められている可能性があります。共有部分の利用制限、植栽の許可、ゴミの処理方法など、確認が必要です。

- 管理会社に問い合わせる:契約書や管理規約に明確な記載がない場合、または不明な点がある場合は、管理会社に直接問い合わせるのが最も確実な方法です。具体的な写真などを添えて問い合わせると、より正確な回答を得られます。

- 土地の登記簿を確認する(必要に応じて):極めて複雑な場合や、管理会社からの回答に納得できない場合は、土地の登記簿謄本を取得して、土地の所有形態や境界を確認する必要があるかもしれません。これは専門家の助けが必要となる可能性が高いです。

土間と土地の扱い:一般的なケース

一般的に、アパートの建物の外壁から一定の範囲までは共有部分とみなされることが多いです。質問者様の土間は、その共有部分の一部である可能性が高いです。しかし、土間そのものが私有部分として扱われるケースも存在します。これは、契約書や管理規約によって異なります。

奥行き2mの土の部分については、ほぼ確実に共有部分とみなされるでしょう。ただし、契約書や管理規約で特別な規定がない限り、私的な利用は制限される可能性があります。例えば、勝手な植栽や、物置の設置などは禁止されている可能性が高いです。

専門家の意見:弁護士や不動産会社への相談

もし、契約書や管理規約を確認しても敷地範囲が不明確な場合、または管理会社との間で意見が食い違う場合は、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを提供してくれます。

具体的なアドバイス:敷地範囲の確認とトラブル防止

- 賃貸契約書と管理規約を熟読する:契約書と管理規約は、あなたの権利と義務を規定する重要な書類です。不明な点はすぐに管理会社に問い合わせましょう。

- 写真や図面を準備する:管理会社への問い合わせや専門家への相談をする際には、敷地の写真や図面があると、より正確な情報伝達に役立ちます。特に、土間や土地の広さ、境界などがわかる写真があると効果的です。

- 近隣住民との良好な関係を築く:共有部分の利用に関するトラブルを避けるために、近隣住民との良好な関係を築くことが大切です。お互いの理解と協力が、快適な居住空間を維持する上で不可欠です。

- トラブル発生時の対応:もし、敷地利用に関するトラブルが発生した場合は、冷静に対処し、証拠となる資料をきちんと保管しておきましょう。必要に応じて、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。

まとめ:明確な確認と丁寧な対応が重要

バルコニーのない1階アパートの敷地範囲は、契約書、管理規約、そして場合によっては土地の登記簿によって決定されます。不明な点があれば、管理会社に問い合わせたり、専門家に相談したりすることで、トラブルを未然に防ぎ、快適な生活を送ることができます。 常に丁寧な対応を心がけ、近隣住民との良好な関係を築くことも重要です。