Contents

1. ノシメマダラメイガの発生源:米びつだけじゃない!

ノシメマダラメイガは、確かに米びつが主な発生源として知られていますが、米以外にも様々な場所で発生する可能性があります。知恵袋の情報は参考になりますが、必ずしも全てが当てはまるわけではありません。ご自宅で発生しているノシメマダラメイガの原因を特定するために、まずは可能性のある場所を徹底的にチェックしてみましょう。

1-1. 米以外の主な発生源

- 乾物類:穀物(小麦粉、パン粉、そば粉など)、豆類、乾麺、シリアル、ナッツ類、ドライフルーツなど、水分量の少ない食品は全て危険です。パッケージに小さな穴が開いていたり、湿気ている場合は特に注意が必要です。

- ペットフード:犬や猫のエサも、ノシメマダラメイガの格好の餌となります。特に、開封済みの袋や容器は要注意です。

- お菓子類:ビスケット、クッキー、チョコレートなど、油脂を含むお菓子も発生源となる可能性があります。特に、開封済みの袋や容器は要注意です。

- ゴミ箱:食べ残しや、こぼれた食品のカスなどが残っていると、メイガが発生する可能性があります。ゴミ箱はこまめに清掃し、密閉できるタイプのゴミ箱を使用しましょう。

- 排水溝:排水溝の汚れや湿気も、メイガの発生を助長する可能性があります。定期的に清掃し、乾燥させることが大切です。

- 換気扇:換気扇の油汚れや、そこに付着した食品カスも発生源となる可能性があります。定期的な清掃が必要です。

これらの場所を一つずつ丁寧に確認し、虫の卵や幼虫、糞などの痕跡がないかチェックしましょう。虫眼鏡を使うとより発見しやすくなります。また、食品の袋や容器に小さな穴が開いていないか、湿気ていないかなども確認してください。

2. 母への伝え方:共感と具体的な対策で協力を得る

家族の協力を得られない状況は、非常にストレスフルだと思います。母に発生源をなんとかしなくてはと思ってもらうためには、感情的な訴えではなく、論理的で具体的な提案をすることが重要です。単に「虫がいるから何とかして!」と訴えるのではなく、共感と具体的な解決策を示すことで、母の協力を得やすくなります。

2-1. 共感から始める

まずは、母の気持ちに寄り添いましょう。「お母さんも虫は苦手かもしれないけど、一緒に解決策を見つけよう」といった共感の言葉を添えることで、反発心を減らすことができます。「私も虫が苦手で困っている」と自分の気持ちを正直に伝えることも効果的です。虫が苦手な気持ちは共通していることを示すことで、より協力的な姿勢を引き出しやすくなります。

2-2. 具体的な対策を提案する

「米びつに虫がいない」という母の言葉を受け止めつつ、「でも、他の場所にも発生源があるかもしれない」と、具体的な場所を示しながら提案しましょう。例えば、「最近、この小麦粉の袋が少し湿っている気がするから、確認してみませんか?」といったように、具体的な場所を指摘することで、母も問題意識を持ちやすくなります。

2-3. 対策の実行と役割分担

具体的な対策としては、以下の点を提案してみましょう。

- 食品のチェックと整理:全ての食品の袋や容器を点検し、古くなったものや、虫食い跡のあるものは処分します。賞味期限切れの食品は特に注意が必要です。

- 清掃:キッチン全体、特に乾物やペットフードの保管場所、ゴミ箱、換気扇などを徹底的に清掃します。掃除機や粘着シートなどを活用し、卵や幼虫などを除去します。

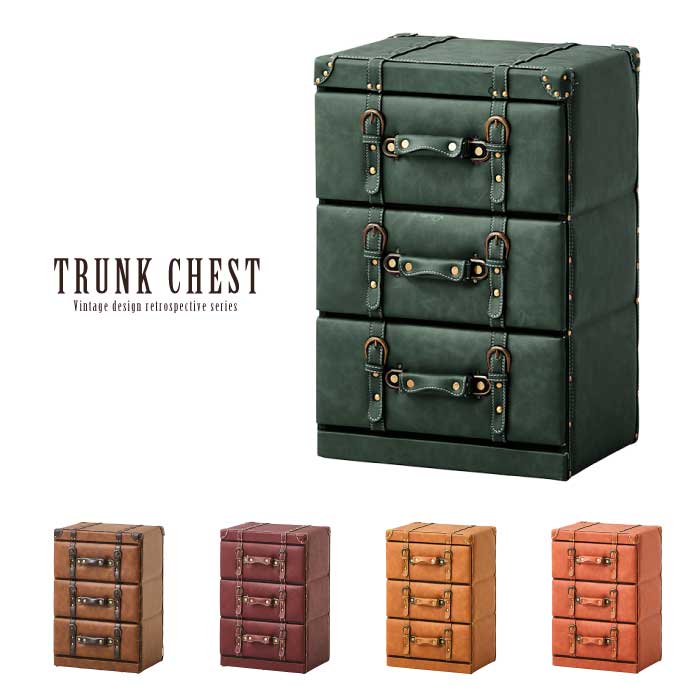

- 密閉容器の使用:食品は、密閉性の高い容器に移し替えます。特に、穀物や乾物などは、しっかりと密閉することで、メイガの侵入を防ぐことができます。

- 防虫剤の使用:食品庫やキッチンに、ノシメマダラメイガ用の防虫剤を設置します。ただし、食品に直接触れないように注意が必要です。

- 定期的な点検:定期的に食品や保管場所をチェックし、早期発見・早期対策を行うことで、大発生を防ぎます。

これらの対策を、母と協力して行うことで、責任共有感を高め、持続的な対策につなげることができます。役割分担を決めて、作業を分担することで、負担を軽減し、協力体制を築きやすくなります。例えば、「お母さんは米びつと冷蔵庫のチェックをお願いします。私は、食品庫とゴミ箱の掃除をします」といったように、具体的な役割を分担しましょう。

3. 専門家への相談

それでも解決しない場合は、害虫駆除業者や専門機関に相談することを検討しましょう。専門家は、的確な原因究明と対策を提案してくれます。また、自治体によっては、害虫駆除に関する相談窓口が設けられている場合もありますので、そちらに相談してみるのも良いでしょう。

4. インテリアとの関連:清潔感と収納

ノシメマダラメイガの発生を防ぐためには、清潔で整理されたキッチン環境が不可欠です。インテリアの観点からも、収納方法を見直すことで、虫の発生を防ぎ、より快適な生活空間を実現できます。例えば、食品は密閉容器に収納し、見せる収納ではなく、隠す収納を心がけましょう。ベージュやアイボリーなどの落ち着いた色合いの収納ボックスを使用することで、キッチン全体に統一感を持たせ、清潔感を演出できます。また、定期的な掃除をしやすいように、家具の配置にも工夫を凝らし、ストレスフリーな空間作りを目指しましょう。