Contents

サ高住の利用権方式とサービス提供:よくある疑問を解決

高齢者向け住宅であるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の運営を検討されているとのこと、まずはご相談いただきありがとうございます。利用権方式を選択し、食事や清掃などの家事、健康増進のためのサービスを自ら提供するというプランについて、訪問介護との関係性を含め、詳しく解説いたします。

利用権方式とは?サービス一体型との違い

まず、サ高住の契約形態として重要な「利用権方式」について整理しましょう。利用権方式は、入居者が住居の利用権を購入し、その対価としてサービスを受ける仕組みです。一方、賃貸借契約は、住居を借りる契約であり、サービスは別途契約が必要となります。

利用権方式は、サービス一体型とも呼ばれ、住居の利用とサービスが一体となった契約です。しかし、サービスの内容や提供方法は、事業者によって大きく異なります。貴方のプランのように、事業者自身で食事や清掃、健康増進のためのサービスを提供するケースもあれば、外部委託するケースもあります。重要なのは、利用権契約の中に、これらのサービス提供が明確に含まれているかどうかです。

選択サービスと訪問介護の関係性

貴方のプランでは、食事、清掃、健康増進のためのサービスを「自ら提供」することを検討されています。これは、利用権方式において十分に可能な選択肢です。しかし、ここで重要なのは、「訪問介護」との違いを理解することです。

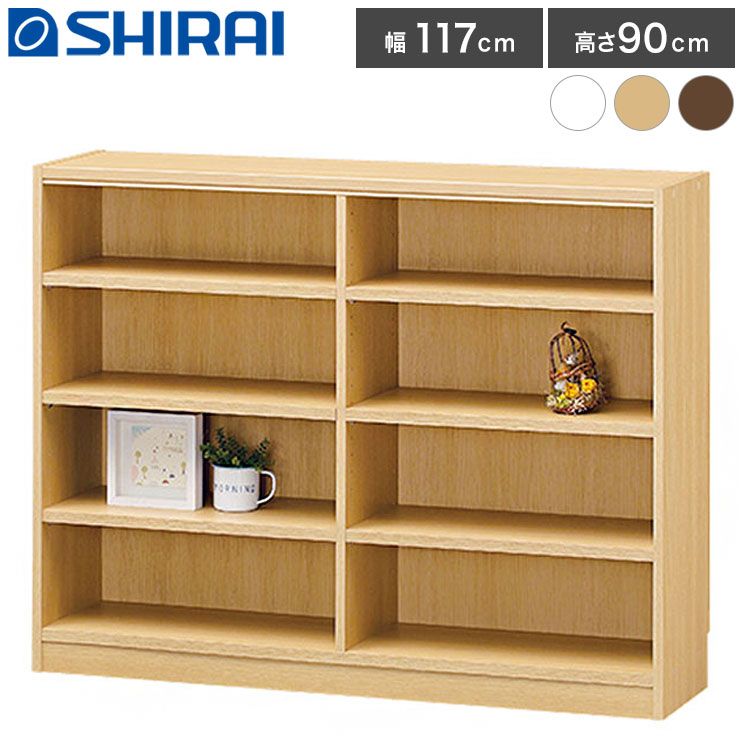

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

訪問介護は、介護保険制度に基づくサービスであり、要介護認定を受けている高齢者に対して、身体介護(食事介助、排泄介助など)や生活援助(掃除、洗濯など)を提供するものです。訪問介護を行うには、介護保険事業所の開設届出を行い、適切な人員配置や研修などを実施する必要があります。

貴方のプランで「自ら提供」するサービスが、介護保険法上の「訪問介護」に該当するかどうかは、サービスの内容によって異なります。例えば、食事の準備や提供は、生活援助の一環として捉えられる可能性がありますが、食事介助(食べさせる行為)は、訪問介護に該当する可能性が高いです。同様に、清掃は生活援助ですが、入浴介助などは訪問介護です。

もし、訪問介護に該当するサービスを提供する場合、介護保険事業所の開設手続きを行い、介護保険サービスとして提供する必要があります。 これは、利用権方式であっても変わりません。

自ら提供するサービスの範囲とリスク管理

自ら提供するサービスの範囲を明確に定義することは非常に重要です。訪問介護に該当するサービスを無資格で提供することは、法律違反となる可能性があります。そのため、提供するサービスと、提供しないサービスを明確に区分し、契約書に明記する必要があります。

例えば、

- 提供するサービス:食事の準備、清掃、健康相談、レクリエーション活動など

- 提供しないサービス:食事介助、排泄介助、入浴介助、服薬介助など(訪問介護事業者に委託)

このように明確に区分することで、利用者への誤解を防ぎ、法的リスクを軽減することができます。

専門家への相談が不可欠

サ高住の運営は、法律や規制に関する知識、高齢者福祉に関する専門知識が必要となります。利用権方式を選択した場合、特にサービス提供に関する法的規制やリスク管理について、十分な知識と理解が必要です。

弁護士や社会保険労務士、介護事業のコンサルタントなどに相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。彼らは、貴方のプランを精査し、法的リスクや事業運営上の課題を指摘し、最適な解決策を提案してくれます。

具体的なステップ

サ高住運営を成功させるために、以下のステップを踏むことをお勧めします。

1. 事業計画の策定:サービス内容、料金体系、収支計画などを詳細に計画します。

2. 法令遵守の確認:介護保険法、建築基準法、消防法など、関連法規を遵守しているか確認します。

3. 専門家への相談:弁護士、社会保険労務士、介護事業コンサルタントなどに相談し、アドバイスを受けます。

4. 人員確保と研修:適切な人員を確保し、必要な研修を実施します。

5. 運営体制の構築:安全管理体制、苦情処理体制などを整備します。

6. 広報活動:潜在的な利用者への広報活動を行います。

まとめ:利用権方式のサ高住運営は専門家の協力を得て

利用権方式でサ高住を運営する場合、サービス提供の範囲を明確に定め、訪問介護との違いを理解することが重要です。自ら提供するサービスと、外部委託するサービスを明確に区別し、契約書に明記することで、法的リスクを最小限に抑えることができます。そして、何よりも専門家への相談は必須です。彼らの専門知識と経験を活かすことで、安全で安心できるサ高住運営を実現できるでしょう。