Contents

オスウサギの行動と去勢手術の必要性

7ヶ月齢のオスウサギさんの活発な行動、そしてスプレー行為へのご心配、よく分かります。 オスウサギは性成熟を迎えると、縄張り主張や繁殖行動としてスプレー(尿を飛ばす)、マウンティング(乗る行動)、足ダン(足を踏みつける)、攻撃性などの行動を示すことが一般的です。これらの行動は、飼い主さんにとってストレスになるだけでなく、場合によっては家具の破損や怪我につながる可能性もあります。

スプレー行為は、特に気になる問題行動ですね。一度スプレーが始まると、癖になりやすく、継続する可能性が高いです。 部屋んぽの制限は、ウサギさんの運動不足やストレスにつながり、健康面にも悪影響を及ぼす可能性があります。 既に血液検査で健康状態に問題がないと確認されているとのことですので、去勢手術は、これらの問題行動を抑制し、ウサギさんと飼い主さん双方の生活の質を向上させる有効な手段の一つと言えるでしょう。

去勢手術のメリットとデメリット

メリット:

*

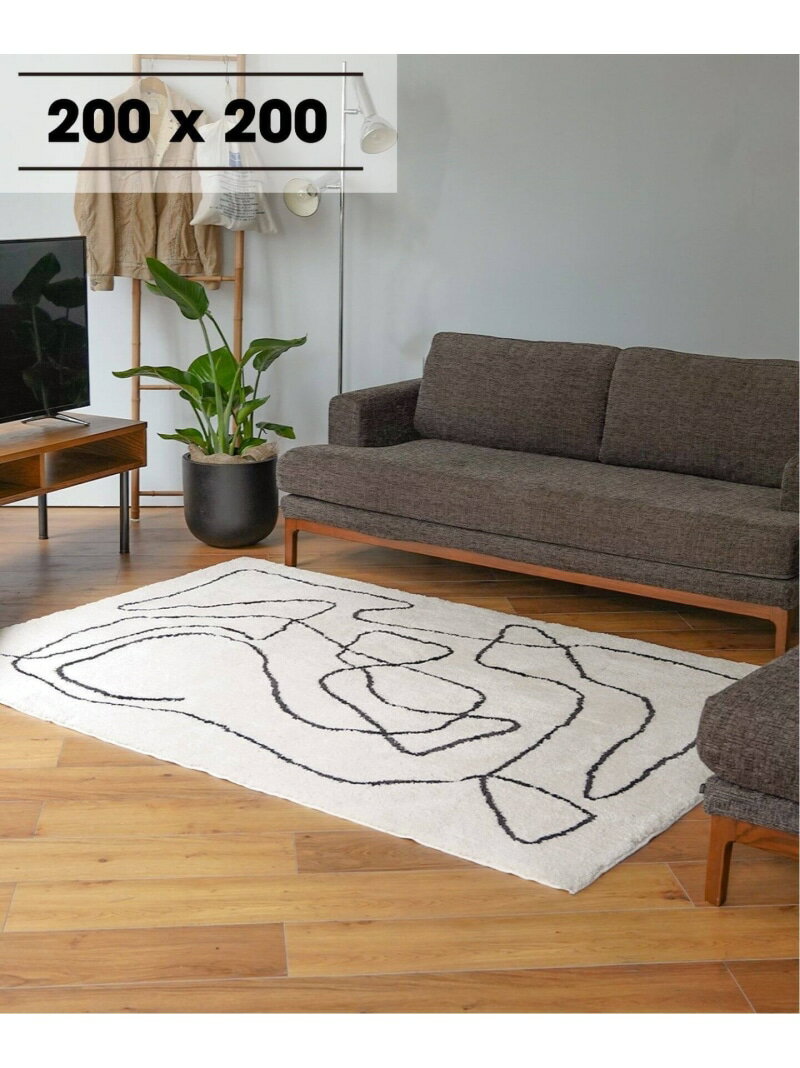

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- スプレー行為の減少または消失

- マウンティング行動の減少

- 攻撃性の減少

- 縄張り意識の低下

- 部屋んぽの継続が可能になる

- 飼い主さんのストレス軽減

デメリット:

*

- 手術に伴うリスク(麻酔リスク、出血、感染症など)

- 手術費用

- 術後の回復期間が必要

ご心配されているように、手術にはリスクが伴います。しかし、信頼できる獣医師と十分に相談し、手術のメリットとデメリットを比較検討することで、最善の選択をすることができます。 血液検査で健康状態が確認されているのは大きな安心材料です。

手術後の変化とウサギさんの生活

手術後、ウサギさんが「おとなしくなる」というのは、活発さが完全に失われるという意味ではありません。 激しい運動やジャンプが全くなくなるわけではなく、性的な行動が抑制されるということです。 つまり、スプレーやマウンティング、過剰な攻撃性が減少し、より穏やかな性格になる傾向があります。 それでも、ウサギ本来の活発さ、遊び心は残りますので、ご安心ください。 むしろ、ストレスが減ることで、よりリラックスした状態になり、穏やかな性格になるケースが多いです。

部屋んぽについても、引き続き安全な環境を確保した上で、自由に走り回らせることができます。 ただし、手術直後は安静が必要となるため、獣医師の指示に従うことが重要です。

手術後の注意点

*

- 術後の安静:獣医師の指示に従い、適切なケージやサークルで安静にさせましょう。

- エリザベスカラー:傷口を舐めないように、エリザベスカラーを着用させる必要があるかもしれません。

- 食事と水分:食欲や排泄状況に変化がないか注意深く観察しましょう。

- 定期的な検診:手術後も定期的に獣医師による検診を受けましょう。

おねしょの問題

寝ながらのおねしょと盲腸糞の混入は、ストレスや膀胱炎などの可能性も考えられます。 去勢手術後、ストレスが軽減されれば改善する可能性もありますが、もし改善が見られない場合は、改めて獣医師に相談し、原因を特定することが重要です。 床材の種類やトイレの位置なども見直してみるのも良いでしょう。

専門家の意見

獣医師やウサギ専門のブリーダーなどに相談することで、より具体的なアドバイスを得ることができます。 彼らは、ウサギの行動や健康に関する専門的な知識を持っており、個々のウサギに合わせた適切な対応策を提案してくれます。 不安なことがあれば、遠慮なく相談しましょう。

インテリアとウサギの共存

ウサギさんの部屋んぽを安全に行うためには、インテリアにも工夫が必要です。

*

- 家具の配置:ウサギが転倒したり、挟まったりする危険がないように、家具の配置を工夫しましょう。 特に、尖った角や壊れやすい家具は注意が必要です。

- コード類の保護:電気コードやケーブルは、ウサギが噛み砕いて感電する危険性があります。 コードカバーなどで保護しましょう。

- 床材:滑りにくい床材を選び、ウサギが走り回っても安全な環境を作りましょう。 また、掃除がしやすい素材を選ぶことも重要です。

- 隠れ家:ウサギは隠れ家が好きです。 ハウスやトンネルなどを用意して、落ち着ける場所を作ってあげましょう。

- おもちゃ:ウサギが遊べるおもちゃを用意することで、ストレス軽減に繋がります。 安全な素材のおもちゃを選びましょう。

これらの工夫によって、ウサギさんの安全を確保しながら、部屋んぽを楽しむことができます。 インテリア選びも、ウサギとの共存を考慮した上で行いましょう。

まとめ

オスウサギの去勢手術は、スプレーやマウンティングなどの問題行動を抑制し、ウサギさんと飼い主さんの生活の質を向上させる有効な手段です。 手術にはリスクが伴いますが、信頼できる獣医師と相談し、メリットとデメリットを十分に検討した上で決断することが大切です。 手術後も、ウサギさんの様子を注意深く観察し、必要に応じて獣医師に相談しましょう。 そして、安全な環境を整備し、ウサギさんと楽しく暮らせるように工夫していきましょう。