Contents

湿度対策の基本:原因の特定と対策

6畳の西向きの部屋は、日差しが強く当たるため、夏場は特に湿度が高くなりやすいです。湿気対策を行う前に、まずは湿気の原因を特定することが重要です。主な原因としては以下の点が考えられます。

- 結露:窓ガラスや壁面に結露が発生している場合、室内の湿気が高くなっている証拠です。特に西向きの窓は、夕方の強い日差しで窓ガラスの温度が上がり、夜間に冷えることで結露しやすいです。

- 換気不足:部屋の空気がこもっていると、湿気が溜まりやすくなります。特に梅雨時期や雨の日は、換気を意識的に行う必要があります。

- 生活習慣:洗濯物を室内干ししたり、植物を多く置いたり、料理をしたりする際にも湿気が発生します。これらの習慣を見直すことで、湿気対策に繋がります。

- 建物の構造:建物の構造によっては、湿気がこもりやすい場合があります。古い建物や、断熱性が低い建物は、特に注意が必要です。

これらの原因を踏まえ、具体的な対策を検討していきましょう。

エアコン・除湿機を使わない湿度対策:実践編

エアコンや除湿機を使わずに湿度を下げる方法はいくつかあります。以下に具体的な方法と、6畳の西向きの部屋への適用方法を解説します。

1. 換気を徹底する

最も効果的な方法は、こまめな換気です。特に朝と夕方は、気温差を利用して効果的に換気できます。窓を開ける際は、対角線上に窓を開けることで、より効果的な換気が期待できます。西向きの部屋の場合、夕方は窓を開け放つと、さらに室温が上がってしまう可能性があるので、窓を開ける時間帯を調整することが重要です。例えば、朝と日中、そして夜寝る前に短時間開けるなど、状況に合わせて調整しましょう。

2. 除湿効果のある素材を活用する

- 調湿建材:珪藻土や漆喰などの調湿効果のある建材は、室内の湿度を調整するのに役立ちます。壁の一部にこれらの素材を取り入れる、もしくは珪藻土のコースターや鉢などを置くことで、効果を実感できます。

- 除湿剤:市販の除湿剤を使用するのも有効です。クローゼットや押し入れだけでなく、部屋に数個置くことで、室内の湿度を下げる効果があります。特に梅雨時期や、湿気が気になる時期は積極的に活用しましょう。

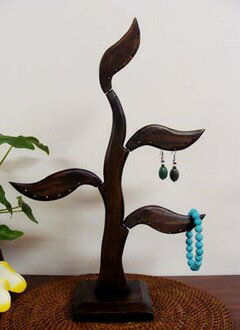

- 木製の家具:木製の家具は、調湿効果があります。特に無垢材の家具は、湿気を吸収・放出する働きが優れています。部屋に木製の家具を多く配置することで、湿度調整に役立ちます。

3. 室内干しの工夫

洗濯物を室内干しする際は、扇風機を使うことで乾燥を促進できます。また、除湿効果のあるハンガーを使用したり、浴室乾燥機を利用したりするのも有効です。浴室乾燥機は、部屋全体を乾燥させる効果はありませんが、洗濯物を効率的に乾かすことができます。

4. 植物の配置に注意する

観葉植物は、室内の湿度を高める場合があります。特に、水やり直後の植物は、湿度を上昇させるため、注意が必要です。植物を置く場合は、種類や数、水やりの頻度を調整しましょう。

5. カーテンの選択

西向きの窓には、遮光性と通気性の良いカーテンを選びましょう。日差しを遮ることで室温の上昇を抑え、結露を防止する効果があります。また、通気性の良いカーテンは、湿気を逃がすのに役立ちます。

6. 定期的な掃除

部屋の掃除をこまめに行うことで、カビやダニの発生を防ぎ、湿気を溜め込まない環境を作ることができます。特に、窓枠や壁の汚れは、湿気をため込みやすいので、定期的に清掃しましょう。

専門家からのアドバイス:インテリアコーディネーターの視点

インテリアコーディネーターの視点から、6畳の西向きの部屋の湿度対策についてアドバイスします。

「西向きの部屋は、日射量が多く、夏場は特に湿度が高くなりやすいです。そのため、通気性と遮熱性に優れたカーテンやブラインドを選ぶことが重要です。また、家具の配置にも気を配り、風通しの良い空間を作ることで、湿気対策に繋がります。例えば、背の高い家具を壁際に配置し、空間に余裕を持たせることで、空気の循環を促すことができます。さらに、調湿効果のある素材の家具やインテリア雑貨を取り入れることで、より快適な空間を実現できます。」

まとめ:快適な空間づくりを目指して

エアコンや除湿機を使わずに、6畳の西向きの部屋の湿度対策を行うには、換気、除湿効果のある素材の活用、室内干しの工夫、植物の配置への配慮、カーテンの選択、そして定期的な掃除が重要です。これらの対策を組み合わせることで、快適な室内環境を実現できます。 それぞれの対策の効果を検証し、ご自身の生活スタイルに合った方法を見つけることが大切です。