インテリア購入における売買契約の成立とお店の責任

このケースは、消費者の立場から見て非常に残念な状況であり、憤りを感じるのは当然です。半年もの間、お店の対応を待って、結果的に発注ミスで商品が手に入らないというのは、消費者の信頼を大きく裏切る行為です。では、法律的な観点から見て、どう判断できるのでしょうか。

売買契約の成立

まず、注文時点で売買契約は成立していると考えられます。あなたは注文し、お店側はそれを承諾したとみなせるからです。在庫の有無や納期に関する情報は、契約の一部ではありますが、契約そのものを無効にするものではありません。お店側が「在庫はあるが、入荷に時間がかかる」と説明した時点で、納期に関するリスクは双方で共有されていると解釈できます。しかし、お店の「発注忘れ」は契約違反にあたると考えられます。

お店の責任

お店側は、契約に基づき、注文された商品を納入する義務を負っています。それが発注ミスによって果たせなくなった場合、お店は責任を負う必要があります。具体的には、以下の対応が考えられます。

- 類似商品の提供:当初の商品と異なるものの、可能な限り同等の商品を提供する。

- 代金返還:商品が提供できない以上、支払った代金を全額返還する。

- 損害賠償:商品が手に入らないことで生じた損害(例えば、新たに高額な類似品を購入した費用など)を請求できる可能性がある。

消費者の権利

あなたは、お店に対して、これらの対応を求める権利があります。お店側の対応が不誠実な場合は、消費者センターや弁護士に相談することをお勧めします。

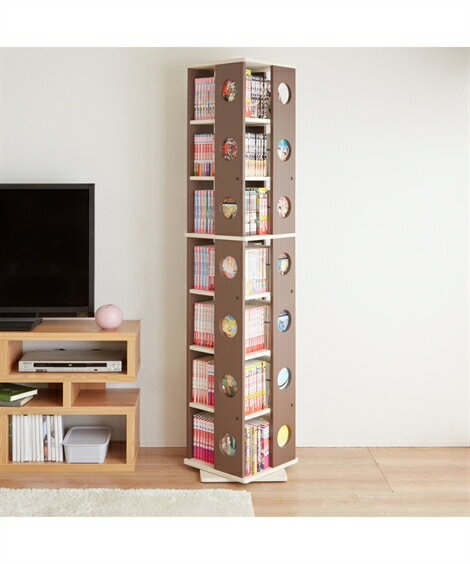

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

具体的な解決策と今後の対応

では、具体的にどのような行動をとるべきでしょうか。

1. 書面での請求

まずは、お店に書面で、状況説明と損害賠償請求を行うことをお勧めします。メールではなく、内容証明郵便で送付することで、証拠として残ります。請求内容には、以下の点を明確に記載しましょう。

- 注文日時と商品名

- お店の対応の経緯(日付、内容など)

- 類似品が見つからないこと、代替案がないこと

- 代金返還または損害賠償の請求金額(具体的な根拠を提示する)

- 期限を設ける(例:1週間以内に回答がない場合は、消費者センターなどに相談する旨を記載する)

2. 消費者センターへの相談

書面での請求にも関わらず、お店から適切な対応がない場合は、すぐに最寄りの消費者センターに相談しましょう。消費者センターは、消費者の権利擁護のために活動しており、お店の対応を促したり、法的アドバイスを提供してくれます。

3. 弁護士への相談

消費者センターの相談でも解決しない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、法的観点から状況を判断し、適切な解決策を提案してくれます。訴訟も視野に入れる必要があるかもしれません。

4. ネット上の類似品購入について

ネット上で類似品を発見しているとのことですが、お店にその旨を伝え、代替案として提示しても良いでしょう。しかし、価格差については、お店側が責任を負うべきです。当初の価格よりも高額な類似品を購入する必要はありません。

インテリア選びのポイントとトラブル防止策

今回のケースは、非常に残念な結果となりましたが、このようなトラブルを未然に防ぐために、インテリア選びの際に注意すべき点があります。

1. 事前に確認を徹底する

注文前に、在庫状況や納期について、複数回に渡って確認しましょう。メールや電話でのやり取りは、記録として残しておきましょう。

2. 契約内容をしっかり確認する

契約書や注文書の内容をしっかり確認し、不明な点は質問しましょう。特に、キャンセル規定や返品規定については、念入りに確認することが重要です。

3. 信頼できるお店を選ぶ

評判の良いお店を選ぶことが大切です。口コミサイトなどを参考に、お店の対応や信頼性を事前に確認しましょう。

4. 写真や図面で確認する

特に家具などの大型商品は、写真や図面でサイズや色などをしっかり確認しましょう。実物とイメージが異なるトラブルを防ぐことができます。

専門家の意見

弁護士の視点から見ると、このケースは明らかにお店の契約違反です。発注忘れという重大なミスにより、消費者が商品を受け取ることができなくなった責任は、お店にあります。消費者は、代金返還だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料請求も検討できるでしょう。

まとめ

インテリア選びは、楽しい反面、トラブルも起こりやすいものです。今回のケースのように、お店の対応に不満を感じた場合は、すぐに適切な行動を取りましょう。消費者センターや弁護士などの専門機関に相談することで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。 今後のインテリア選びにおいては、事前に確認を徹底し、信頼できるお店を選ぶことが重要です。