Contents

深刻な状況:精神疾患のある入居者とアパート経営の課題

長年アパート経営をされている中で、精神疾患のある入居者とのトラブルに直面されているとのこと、大変お辛い状況だと察します。 生活保護受給者でありながら、部屋の衛生状態が悪く、設備を破損させ、さらに大家さんへの対応も著しく悪いという現状は、経営者として大きな負担となっていることでしょう。 さらに、ご自身も多動性注意欠陥障害(ADHD)と診断されていることから、彼女の苦悩をある程度理解できる一方、経営者としての責任と葛藤を抱えている状況も想像できます。

問題点の整理と解決策へのアプローチ

現状の問題点を整理すると以下のようになります。

- 衛生状態の悪化による設備破損:漏水など、修理費用が発生し、居住環境の悪化にも繋がっている。

- 入居者とのコミュニケーションの困難さ:注意しても理解を得られず、反発される。

- 保証人(両親)の無責任な対応:現状を把握しようとせず、責任を負おうとしない。

- 更新契約の拒否:市からの費用支給があるにも関わらず、更新契約を結んでくれない。

- 大家さんの精神的負担:ご自身のADHDと、入居者とのトラブルによる精神的負担が大きい。

これらの問題に対して、段階的に解決策を検討していく必要があります。

具体的な解決策:段階的なアプローチ

ステップ1:専門機関への相談

まず、福祉事務所や精神保健福祉センターなどに相談することを強くお勧めします。 彼らは、精神疾患のある方の支援に精通しており、適切な対応策をアドバイスしてくれます。 具体的には、入居者への支援方法、法的措置の可能性、そしてご自身の精神的負担軽減のための相談窓口などを紹介してもらえます。 ご自身のADHDについても相談することで、適切なサポートを受けられる可能性があります。

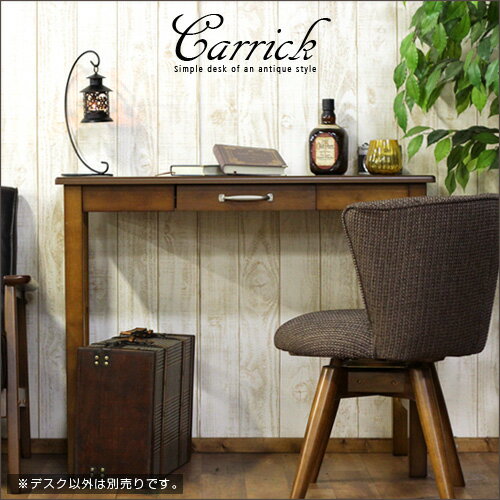

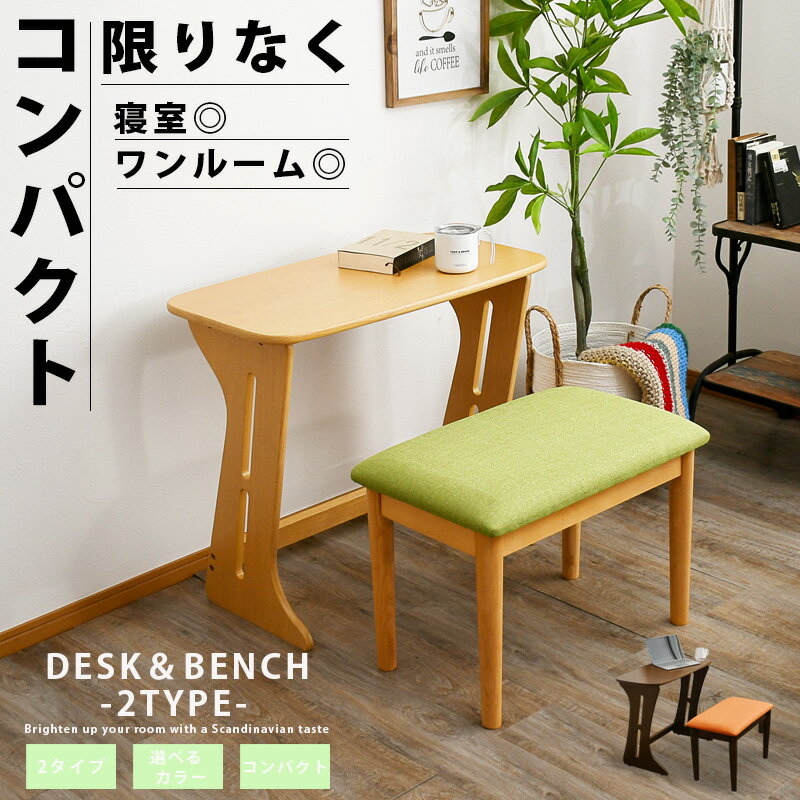

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ステップ2:入居者とのコミュニケーション改善

直接的な注意は逆効果になる可能性が高いです。 福祉事務所などの専門機関の協力を得ながら、穏やかなコミュニケーションを心がけましょう。 専門機関が仲介役となり、入居者と建設的な対話を促すことができます。 また、書面による注意喚起も有効です。 内容を明確に記述し、証拠として残しておくことで、後の対応に役立ちます。

ステップ3:法的措置の検討

もし、コミュニケーション改善が難しく、入居者が改善の意思を示さない場合、賃貸借契約解除を検討する必要があります。 ただし、精神疾患を理由とした一方的な解約は難しい場合があります。 そのため、専門の弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 証拠となる写真や動画、書面などを準備しておきましょう。 また、裁判沙汰になる可能性も考慮し、弁護士との相談を早めに行うことが大切です。

ステップ4:保証人への対応

保証人である両親への連絡は、福祉事務所などの専門機関を通じて行うことをお勧めします。 直接的な連絡では感情的な対立になりやすいので、第三者を介して現状を伝え、協力を求める方が効果的です。 両親が経済的に支援できないとしても、娘さんの生活状況を把握し、何らかの協力体制を築くことが必要です。

ステップ5:ご自身のケア

ご自身もADHDと診断されているとのことですので、ご自身のメンタルヘルスのケアも非常に重要です。 専門機関への相談や、信頼できる友人・家族への相談、そして休養を十分に取るなど、ご自身の精神的な負担を軽減するための工夫をしましょう。 アパート経営は、ご自身の健康あってこそ成り立つということを忘れないでください。

インテリアへの視点:住環境改善による問題解決へのアプローチ

現状の部屋の状況を改善することで、入居者の生活の質向上、ひいてはトラブルの減少に繋がる可能性があります。 ただし、入居者の同意を得ることが前提となります。

例えば、整理整頓しやすい収納家具の導入や、清潔感のあるインテリアの提案を、専門機関の協力を得ながら検討してみましょう。 グレーを基調とした落ち着いた空間は、精神的に落ち着きを与え、生活の質を向上させる効果が期待できます。 シンプルで機能的な家具を選ぶことで、掃除もしやすくなります。

専門家の意見

弁護士や精神科医、福祉関係者などの専門家に相談することで、より適切な解決策が見つかるでしょう。 彼らは、法的側面、精神医学的な側面、そして社会福祉的な側面から、多角的な視点でアドバイスをしてくれます。

まとめ

今回のケースは、アパート経営における難しい問題ですが、専門機関の協力を得ながら、段階的に対応していくことで解決への道筋が見えてきます。 ご自身の精神的負担を軽減することも忘れずに、一歩ずつ進めていきましょう。 そして、グレーを基調としたインテリアの提案も、解決策の一つとして検討してみてください。