Contents

契約更新後の家賃値下げ交渉:可能性と方法

契約更新後に家賃が値下げされていることを知り、落胆するのは当然です。しかし、諦める前に、値下げ交渉を試みる余地はあります。10年以上住んでいるという長期入居者の立場は、交渉において大きな武器となります。

交渉のポイント:長期入居者としてのメリットを強調

まず、長期にわたる良好な賃貸関係を強調することが重要です。家賃滞納がない、近隣住民とのトラブルがない、部屋を綺麗に維持しているなど、具体的な事例を挙げてアピールしましょう。長年住み続けていることで、大家さんにとっても管理の手間が省けるというメリットを伝えましょう。

具体的な交渉方法

1. **冷静に状況を説明する**: 感情的になることなく、ネット上で確認した値下げ情報を提示し、「長年住み続けているため、家賃の値下げを検討していただけないか」と丁寧に相談しましょう。

2. **具体的な金額を提示する**: 7000円の値下げをそのまま要求するのではなく、妥協点を探るために、例えば3000円~5000円の値下げを提案してみましょう。

3. **書面での交渉を検討する**: 口頭での交渉だけでなく、内容を明確に記した手紙やメールで交渉することで、記録を残し、後々のトラブルを防ぐことができます。

4. **更新料の減額交渉も検討する**: 家賃値下げが難しい場合、更新料の減額交渉も検討してみましょう。

5. **退去をほのめかす(最終手段)**: 上記の方法で交渉が難航する場合は、最悪の場合、退去を検討していることをほのめかすことも有効な手段です。ただし、これはあくまで最終手段であり、感情的にならないよう注意が必要です。

不動産会社の情報開示義務:法律上の観点

契約更新時に家賃の値下げ情報が知らされなかったことについて、不動産会社に告知義務があったのかどうかは、法律上、明確な規定はありません。ただし、民法上の「信義則」という観点から、不動産会社には一定の告知義務があると解釈される可能性があります。

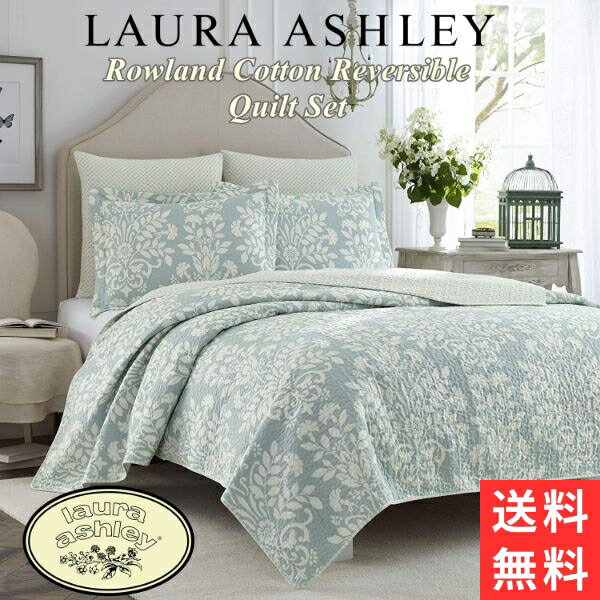

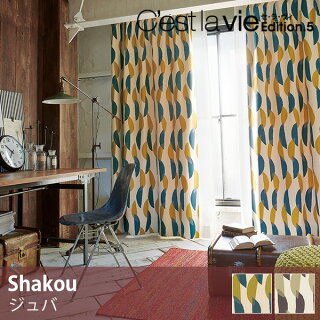

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

信義則とは?

信義則とは、契約当事者は、誠実に契約を履行し、相手方に不利益を及ぼすような行為をしてはならないという原則です。長年住んでいる入居者に対して、家賃が値下げされていることを知っていて黙っていた場合、信義則に反する行為と判断される可能性があります。

仲介業者の責任

仲介業者は、双方の利益を公平に考慮する義務があります。家賃の値下げ情報を知っていながら、入居者に伝えずに契約更新を進めた場合、仲介業者にも一定の責任がある可能性があります。

専門家への相談

もし、交渉が難航したり、不動産会社との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応を取ることができます。

インテリアと家賃交渉:住まいを快適にする工夫

家賃交渉とは別に、住まいの快適性を高めることで、現状の家賃に見合う価値を見出すことも重要です。長年住み続けているアパートを、より快適な空間に変えることで、精神的な満足度を高めましょう。

グレーインテリアで落ち着きのある空間を演出

今回の質問では具体的な色は記載されていませんが、もしアパートのインテリアがグレーを基調とした空間であれば、その魅力を再認識し、より快適に過ごせるよう工夫してみましょう。グレーは、落ち着きと上品さを兼ね備えた色です。

グレーインテリアのメリット

* **どんなスタイルにも合わせやすい**: モダン、北欧、インダストリアルなど、様々なインテリアスタイルに合わせやすい万能な色です。

* **リラックス効果**: 落ち着いた色合いは、心身をリラックスさせる効果があります。

* **汚れが目立ちにくい**: 濃いめのグレーは、汚れが目立ちにくいという実用的なメリットもあります。

グレーインテリアの具体的なアレンジ

* **ソファやカーテン**: グレーのソファやカーテンを取り入れることで、落ち着いた雰囲気を演出できます。

* **クッションやブランケット**: アクセントとして、異なるトーンのグレーのクッションやブランケットを配置してみましょう。

* **照明**: 間接照明などを効果的に使うことで、よりリラックスできる空間を創り出せます。

* **グリーン**: 観葉植物を置くことで、空間に彩りを加え、より快適な空間になります。

まとめ

契約更新後の家賃値下げ交渉は、決して容易ではありませんが、長期入居者としてのメリットを活かし、冷静に交渉を進めることが重要です。また、不動産会社には明確な告知義務はないものの、信義則に反する行為となる可能性があることを理解しておきましょう。必要に応じて専門家の力を借りながら、最適な解決策を見つけてください。そして、インテリアの工夫で、住まいの快適性を高め、現状の住環境をより良いものにしていきましょう。