Contents

隣人の長期不在…心配な点と対応策

隣人の長期不在は、確かに気になりますよね。特に、小さな子供がいるご家庭の場合、何かあったのではないかと心配になるのも当然です。挨拶程度のお付き合いとはいえ、近隣住民として、どう対応するのが適切なのか迷うところです。

この記事では、アパートの隣人が長期不在の場合の適切な対応、管理会社への連絡の必要性、そして、具体的な連絡方法や注意点などを解説します。 さらに、インテリアの観点から、長期不在によるお部屋への影響や、帰ってきた際に快適な空間を作るためのヒントもご紹介します。

長期不在の判断基準と具体的なサイン

まずは、隣人が本当に不在なのか、長期の外出なのかを判断する必要があります。以下のサインをチェックしてみましょう。

- 郵便物がポストにたまっている:一週間以上たまっている場合は、不在の可能性が高いです。

- 車の位置が変わらない:長期間同じ場所に駐車されている場合、不在の可能性があります。

- 電気メーターが動いていない:これは、不在の強い証拠となります。

- 窓やベランダに変化がない:カーテンが開け閉めされていない、洗濯物が干されていないなど。

- ゴミ出しがない:数週間ゴミ出しがない場合も、不在の可能性があります。

これらのサインが複数確認できる場合は、長期不在の可能性が高いと言えるでしょう。

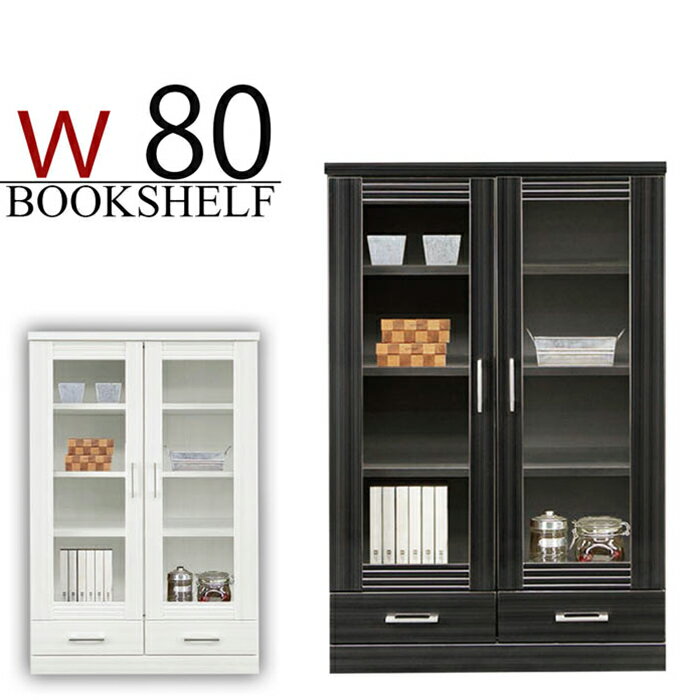

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

管理会社に連絡すべきケース

管理会社に連絡すべきかどうか迷う場合は、以下の点を考慮してみましょう。

- 不在期間が1ヶ月以上:長期間不在が続くと、室内に問題が発生する可能性があります(漏水、害虫発生など)。

- 異臭や騒音など、周囲に迷惑がかかる可能性がある状況:例えば、ゴミが溜まっている、異臭がするなど。

- 何か事故や事件に巻き込まれている可能性がある:心配な状況がある場合。

- 管理規約に違反している可能性がある:例えば、長期不在による駐車問題など。

上記のような状況に該当する場合は、管理会社に連絡することをおすすめします。

管理会社への連絡方法と注意点

管理会社に連絡する際には、以下の点を意識しましょう。

- 事実を淡々と報告する:憶測や感情的な発言は避け、客観的な事実を伝えましょう。「隣の部屋から異臭がする」「郵便物が1ヶ月以上たまっている」など具体的に説明します。

- 自分の氏名と部屋番号を伝える:連絡を取りやすくするために、必ず自分の情報を伝えましょう。

- 連絡方法を明確にする:電話、メールなど、連絡を取りやすい方法を伝えましょう。

- プライバシーに配慮する:隣人の個人情報や、憶測に基づく情報は伝えないようにしましょう。

長期不在によるお部屋への影響とインテリア対策

隣人が長期不在の場合、お部屋の状態が気になる方もいるかもしれません。湿気によるカビの発生や、害虫の侵入などが懸念されます。

長期不在時のインテリアへの影響

* 湿気によるカビの発生:換気が不十分な場合、湿気がこもり、カビが発生する可能性があります。特に、梅雨時期や夏の高温多湿の時期は注意が必要です。

* 害虫の侵入:窓やドアの隙間からゴキブリやネズミなどの害虫が侵入する可能性があります。

* 家具の劣化:直射日光や湿気によって、家具が劣化することがあります。

帰ってきた際に快適な空間を作るためのインテリア対策

隣人が帰ってきた際に、快適な空間を提供するためには、以下のような対策が考えられます。

* 定期的な換気:窓を開けて定期的に換気することで、湿気を防ぎ、カビの発生を防ぎます。

* 除湿剤の使用:梅雨時期や夏の高温多湿の時期は、除湿剤を使用することで、湿気を効果的に除去できます。

* 防虫対策:ゴキブリやネズミなどの害虫対策として、殺虫剤や忌避剤を使用しましょう。

* 家具のメンテナンス:定期的に家具のメンテナンスを行うことで、劣化を防ぎます。例えば、木製の家具は、ワックスで磨くことで、美観を保ち、保護することができます。

* 室内の明るさ調整:長期間閉め切られた部屋は暗くなりがちです。明るい色のカーテンや照明を取り入れることで、明るく清潔感のある空間を作ることができます。グレーの壁には、アイボリーやベージュの家具やカーテンがよく合います。

専門家の意見:管理会社と相談することで安心を確保

管理会社は、建物の管理だけでなく、居住者の安全や快適な生活を守る役割も担っています。心配なことがあれば、まずは管理会社に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を判断し、安心を得ることができます。

まとめ:心配な時は相談を

隣人の長期不在は、心配な気持ちになるのも当然です。しかし、安易な行動はトラブルにつながる可能性もあります。まずは、客観的な状況を把握し、管理会社に相談することで、適切な対応を判断しましょう。 そして、もし隣人が戻ってきた際に快適な空間となるよう、インテリアにも配慮することで、良好な近隣関係を築く一助となるでしょう。