Contents

アパート原状回復と保証人責任:悲痛な状況と法的見解

ご兄弟の突然の訃報と、多額の賠償請求、心よりお悔やみ申し上げます。そして、ご自身も大変な状況におかれていることと思います。この状況は、法律的な知識と冷静な対応が求められます。まず、落ち着いて、以下に示す点を整理し、対応を検討しましょう。

1. 保証人の責任範囲

保証契約の内容を確認することが重要です。一般的な保証契約では、家賃の滞納を保証するものであり、遺体発見による損害賠償までを保証するとは限りません。契約書に明記されていない限り、家主が請求する10年分の家賃全額を支払う義務はない可能性が高いです。

2. 原状回復義務と過剰な請求

家主は、原状回復義務を主張していると思われます。しかし、「原状回復」とは、建物の老朽化による損耗を除いた範囲での修繕を指します。築30年の木造アパートであれば、経年劣化による損耗は避けられません。遺体発見による損害は、通常の使用による損耗とは異なるため、家主が全額を請求することは妥当ではありません。

3. 具体的な賠償額の算定

賠償額の算定は、以下の要素を考慮して行われます。

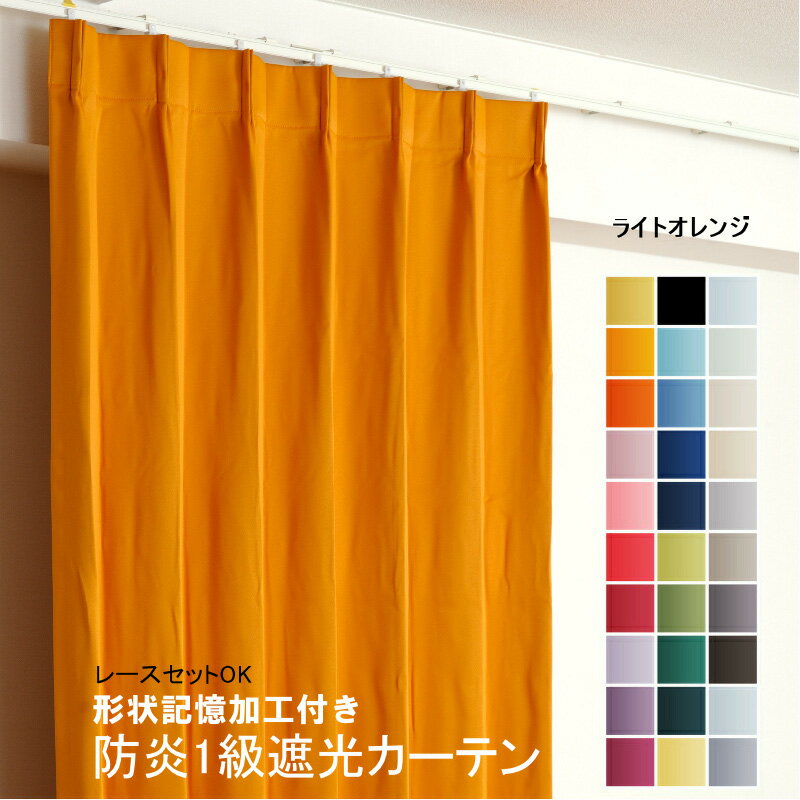

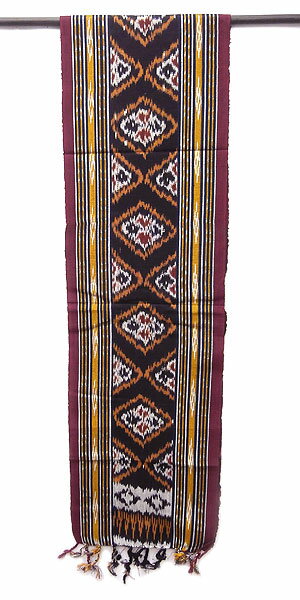

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 部屋の損傷状況:遺体発見による具体的な損傷(清掃費用、修繕費用など)を明確にする必要があります。写真や見積もりなどを用いて、客観的に損傷状況を証明しましょう。

- 経年劣化:築30年のアパートであることを考慮し、経年劣化による損耗分を差し引く必要があります。専門の不動産鑑定士に依頼し、鑑定書を作成してもらうことをお勧めします。

- 相場価格:同様の物件の賃貸相場を調査し、適切な修繕費用を算出します。

- 過剰な請求:家主の請求額が相場を大幅に上回っている場合は、過剰な請求であると主張できます。

4. 貸主の責任

家主は、賃貸物件の管理責任を負います。単身者向け物件において、このような事態が発生するリスクも考慮すべきです。家主が適切な管理を怠ったと認められる場合、貸主責任を主張できる可能性があります。例えば、定期的な部屋の点検を怠っていた、などです。

5. 過去の判例と裁判

過去の判例では、遺体発見による損害賠償額は、具体的な損傷状況や物件の状況によって大きく異なります。数万円から数十万円の範囲が多いですが、今回のケースのように高額な請求は異例です。裁判になった場合、上記の点を主張し、賠償額の減額を訴える必要があります。弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。

6. 実践的なアドバイス

- 家主との交渉:まずは家主と冷静に交渉し、損傷状況や賠償額について話し合ってみましょう。弁護士に同行してもらうのも有効です。

- 証拠の収集:損傷状況の写真、見積もり、賃貸契約書、保証契約書など、全ての証拠を保管しましょう。

- 専門家への相談:弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。弁護士費用は高額ですが、裁判になった場合、弁護士の助言は不可欠です。

- 交渉記録の保管:家主との交渉内容を記録し、証拠として保管しましょう。

専門家の視点

弁護士の視点から見ると、家主の請求は過剰な可能性が高いです。保証契約の内容、原状回復義務の範囲、経年劣化、貸主責任などを総合的に判断する必要があります。裁判になった場合、上記の点を主張することで、賠償額を大幅に減額できる可能性があります。

まとめ

今回のケースは、非常に難しい状況ですが、冷静に法的根拠に基づいて対応していくことが重要です。専門家の力を借りながら、ご自身にとって最善の解決策を見つけ出す努力をしましょう。