Contents

通院期間の長さと後遺障害請求の関係性

むち打ち症による後遺障害請求において、通院期間の長さが不利に働くケースは確かに存在します。しかし、通院期間の長さだけが判断基準となるわけではありません。重要なのは、事故との因果関係が明確に証明できるかどうかです。 あなたのケースでは、整形外科医の先生から、仕事による疲労が症状の原因である可能性を指摘されている点が懸念材料となります。

長期通院が不利と判断されるケース

保険会社は、治療期間が長期にわたる場合、以下の点を疑念として提示してくる可能性があります。

- 事故との因果関係の薄れ:事故から時間が経過するにつれて、他の要因(仕事による疲労、既存の疾患の悪化など)が症状に影響している可能性が高まると判断される可能性があります。

- 症状の客観的な裏付け不足:MRIなどの画像診断や神経学的検査の結果が、事故との因果関係を明確に示せていない場合、長期通院による改善が見られない点を不利に解釈される可能性があります。

- 治療の適切性:適切な治療を受けていない、または治療に積極的に取り組んでいないと判断された場合、通院期間の長さが不利に働く可能性があります。

あなたのケースにおける課題と対策

あなたのケースでは、事故後すぐに仕事を開始したことが、因果関係の証明を難しくしている可能性があります。 また、医師の「仕事による肩こり」という発言も、保険会社にとって都合の良い材料となります。

しかし、だからといって諦める必要はありません。以下の対策を講じることで、有利に事を運ぶ可能性を高めることができます。

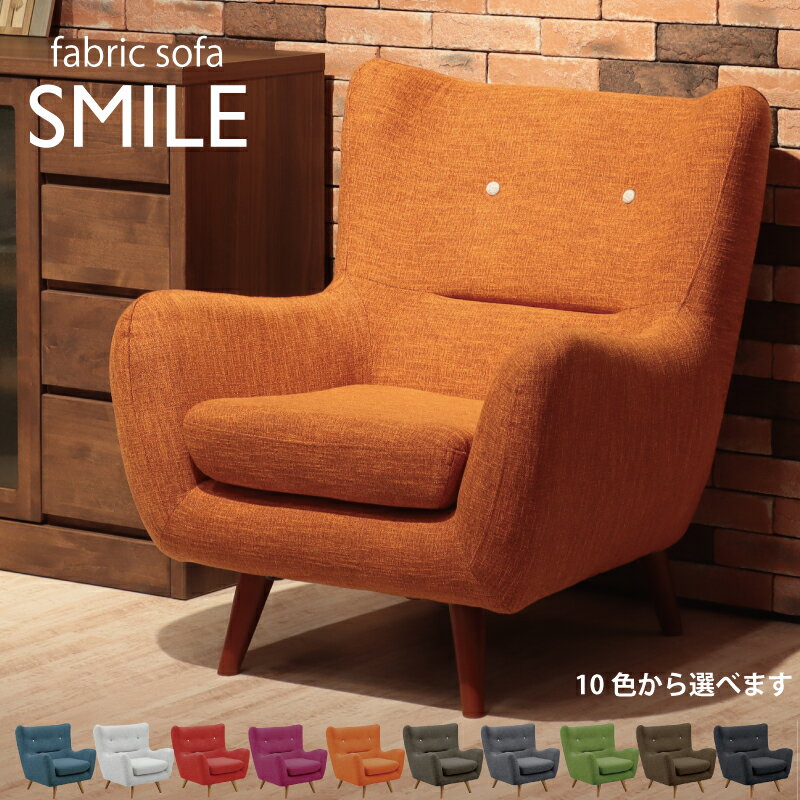

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 医学的な証拠の積み重ね

- 詳細な病歴の記録:事故前の健康状態、事故後の症状の変化、治療内容、経過などを詳細に記録し、医師に丁寧に説明しましょう。事故前に同様の症状がなかったことを明確に示すことが重要です。

- 客観的な検査データの収集:MRI、CTスキャンなどの画像診断や、神経学的検査の結果を積極的に収集し、事故による損傷を客観的に証明しましょう。 複数の医療機関での検査結果があれば、より信頼性が高まります。

- 専門医の意見の獲得:必要であれば、専門医(例えば、神経内科医やリハビリテーション科医)の意見を聞き、事故との因果関係について客観的な評価を得ることが重要です。セカンドオピニオンは有効な手段です。

2. 仕事と症状の関係性の明確化

- 職場の状況の説明:事故後の仕事内容、労働時間、作業強度などを詳細に説明し、症状悪化との関連性を否定しましょう。事務作業が原因で症状が悪化したとは考えにくいことを、具体例を挙げて説明することが重要です。

- 症状の悪化時期の特定:仕事開始後、症状が悪化した時期を特定し、その時期と事故との関連性を明確にしましょう。 症状の悪化が仕事開始後ではなく、事故直後から徐々に進行していたことを示すことが重要です。

3. 保険会社との交渉戦略

- 弁護士への相談:専門家のアドバイスを受けることで、交渉を有利に進めることができます。弁護士は、適切な証拠の収集方法や保険会社との交渉戦略について助言してくれます。

- 冷静な対応:保険会社からの圧力に屈することなく、冷静に事実を伝えましょう。感情的な対応は、交渉を不利にする可能性があります。

- 記録の徹底:保険会社とのやり取りは全て記録に残しましょう。メール、電話の内容、面談の内容などを記録しておくことで、後々の証拠として活用できます。

専門家の視点:医師の意見の解釈

医師の「仕事による肩こり」という発言は、医学的な根拠に基づいたものではなく、あくまで可能性を示唆したに過ぎません。 医師は、症状の全責任を事故に帰属させることに慎重になる傾向があります。 しかし、あなたの訴えが医学的に裏付けられるのであれば、保険会社を説得する可能性は十分にあります。

まとめ

通院期間が長いことは必ずしも不利ではありません。 重要なのは、事故との因果関係を明確に証明できる医学的証拠を積み重ね、保険会社との交渉を適切に進めることです。 弁護士に相談し、専門家のアドバイスを得ながら、冷静に対処することで、より良い結果を得られる可能性が高まります。 諦めずに、しっかりと準備を進めていきましょう。