Contents

かいわれ大根の発芽に失敗した原因を探る

かいわれ大根の発芽に失敗されたとのこと、残念でしたね。原因を特定し、次回の栽培に活かしましょう。質問を拝見した限り、いくつか考えられる原因があります。一つずつ詳しく見ていきましょう。

1. 水やり方法:霧吹きはかえって逆効果だった可能性

毎日数回、霧吹きで5回も水やりをしていたとのことですが、これはかえって発芽を阻害していた可能性が高いです。かいわれ大根の発芽には、十分な水分が必要です。しかし、霧吹きでは、脱脂綿全体に均一に水分が行き渡らず、乾燥している部分と過湿になっている部分が生じる可能性があります。特に、ペットボトルという密閉性の高い容器を使用している場合、空気の循環が悪く、カビが生えやすい環境になっていたかもしれません。

理想的な水やりは、脱脂綿全体が湿っている状態を保つことです。霧吹きではなく、ジョウロやスプレーボトルを使って、脱脂綿全体を優しく湿らせるようにしましょう。脱脂綿が完全に乾いてしまう前に、水を補給することが大切です。水やりの頻度は、環境や脱脂綿の吸水性によって異なりますが、乾燥具合を確認しながら調整することが重要です。

2. 温度:28℃は高すぎる可能性

28℃という室温も、発芽を阻害した可能性があります。かいわれ大根の発芽適温は15~20℃と言われています。28℃という高温では、種子が発芽に必要な酵素の働きが阻害され、発芽率が低下したり、発芽が遅れたりすることがあります。また、高温多湿の環境は、カビの発生リスクを高めます。

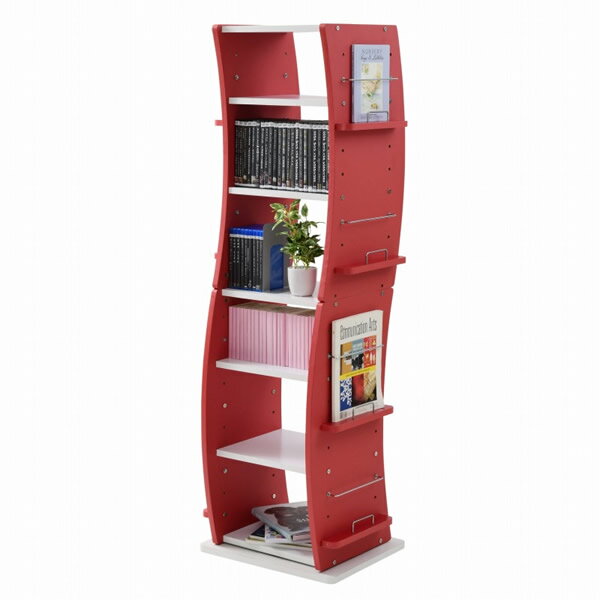

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

涼しい場所で栽培することが重要です。直射日光を避け、風通しの良い場所にペットボトルを置きましょう。エアコンや扇風機などで室温を調整するのも有効です。温度計を使って室温を常にチェックし、適温を保つように心がけましょう。

3. 光:遮光は必要だが、完全に暗闇はNG

光を完全に遮断していたことも、発芽に影響を与えた可能性があります。かいわれ大根は、光合成を行う植物です。完全に暗闇では、光合成ができず、生育が阻害されます。ただし、直射日光は避けなければなりません。直射日光に当たると、種子が乾燥し、発芽が阻害されます。

発芽初期は、薄暗い場所で育てるのが理想的です。直射日光が当たらない、間接光が当たる場所を選びましょう。例えば、カーテン越しの光などが良いでしょう。また、ペットボトルに小さな通気口を開けて、空気の循環を良くすることも効果的です。

4. 容器と培地:ペットボトルと脱脂綿の組み合わせの問題点

ペットボトルと脱脂綿の組み合わせも、発芽率に影響を与えている可能性があります。ペットボトルは、空気の循環が悪く、カビが生えやすいという欠点があります。また、脱脂綿は、吸水性が高い反面、乾燥しやすく、均一に水分を保つのが難しいという特徴があります。

より良い栽培方法としては、浅い容器に、キッチンペーパーや不織布を使用することをお勧めします。これらの素材は、脱脂綿よりも空気の循環が良く、均一に水分を保つことができます。また、種まき用の土を使用することも可能です。土を使用する場合は、清潔な土を使用し、過湿にならないように注意しましょう。

かいわれ大根栽培成功のための具体的なステップ

それでは、かいわれ大根の栽培を成功させるための具体的なステップを説明します。

- 種子の準備:新鮮な種子を選びましょう。古い種子は発芽率が低くなります。

- 容器と培地の準備:浅い容器に、キッチンペーパーまたは不織布を敷きます。種まき用の土を使用する場合は、清潔な土を選びましょう。

- 種まき:種子を均一に蒔き、軽く培地を押さえます。種子が密集しすぎると、発芽率が低下します。

- 水やり:ジョウロやスプレーボトルを使って、培地全体を優しく湿らせます。乾燥具合を確認しながら、適宜水やりをしましょう。過湿にならないように注意しましょう。

- 温度管理:15~20℃の涼しい場所で栽培しましょう。直射日光を避け、風通しの良い場所に置きましょう。

- 光の管理:直射日光を避け、薄暗い場所で栽培しましょう。間接光が当たる場所が理想的です。

- 発芽後の管理:発芽後は、適度な水やりと温度管理を続けましょう。必要に応じて、培地に霧吹きで軽く水分を補給しましょう。

専門家のアドバイス:ベテラン農家からの視点

実際に野菜栽培に長年携わっている農家の方にお話を伺ったところ、発芽率を上げるためには、種子の選別が重要とのことでした。傷んでいる種子や、小さい種子は発芽率が低いため、選別して蒔くことで発芽率を向上させることができるそうです。また、種を蒔く前に一晩水に浸すことで、発芽を促進させる効果もあるそうです。

まとめ:成功への道は細部に宿る

かいわれ大根の栽培は、一見簡単そうに見えますが、温度、湿度、水やり、光など、様々な要素が複雑に絡み合っています。今回ご紹介したポイントを参考に、次回の栽培にチャレンジしてみてください。きっと美味しいかいわれ大根を収穫できるはずです。