Contents

いわき市の現状:避難者流入と社会摩擦

福島第一原発事故からの避難者を受け入れ、人口増加を遂げているいわき市ですが、その裏には深刻な社会問題が潜んでいます。既存住民と避難者との摩擦、避難者の生活基盤の不安定さ、そして潜在的な原発事故リスクへの懸念など、複雑な課題が山積しています。 質問者様のご指摘の通り、避難者の方々が仮払い金や給付金に頼り、就労意欲が低い状況、また、サービス業への値引き要求など、地域経済や住民生活に影響を与えていることは憂慮すべき状況です。 特に、既存住民との摩擦は、地域社会の分断を招きかねない深刻な問題です。 「うるせんだよ、何やってんだよ…」といった言葉は、避難者の方々への一方的な怒りや不満を表しており、共存への大きな障害となっています。

今年末のいわき市の経済予測と課題

今年末のいわき市の経済状況は、楽観視できません。避難者の方々の生活基盤が失業給付金の終了とともに不安定になること、既存住民との摩擦による消費の停滞、潜在的な原発事故リスクによる観光客減少などが懸念されます。 仮払い金や給付金に頼った消費は一時的なものであり、持続的な経済成長には繋がりません。 むしろ、これらの資金が枯渇した後の経済への打撃は甚大となる可能性があります。

いわき市がとるべき対策:多角的なアプローチが必要

いわき市が現状を打開し、持続可能な地域社会を築くためには、多角的なアプローチが必要です。

1. 避難者支援の強化と就労支援

* 就労支援プログラムの拡充: 避難者の方々のスキルや経験を活かせる職業訓練プログラムや就職支援体制の強化が必要です。単なる職業紹介だけでなく、個々の状況に合わせたきめ細やかな支援が不可欠です。

* 生活支援の継続: 失業給付金が終了した後も、生活に困窮する避難者の方々への継続的な支援が必要です。住宅支援、生活費支援、医療費支援などを検討する必要があります。

* 心理的支援: 避難生活によるストレスやトラウマを抱えている避難者の方々への心理的なケアも重要です。専門機関との連携によるカウンセリング体制の整備が必要です。

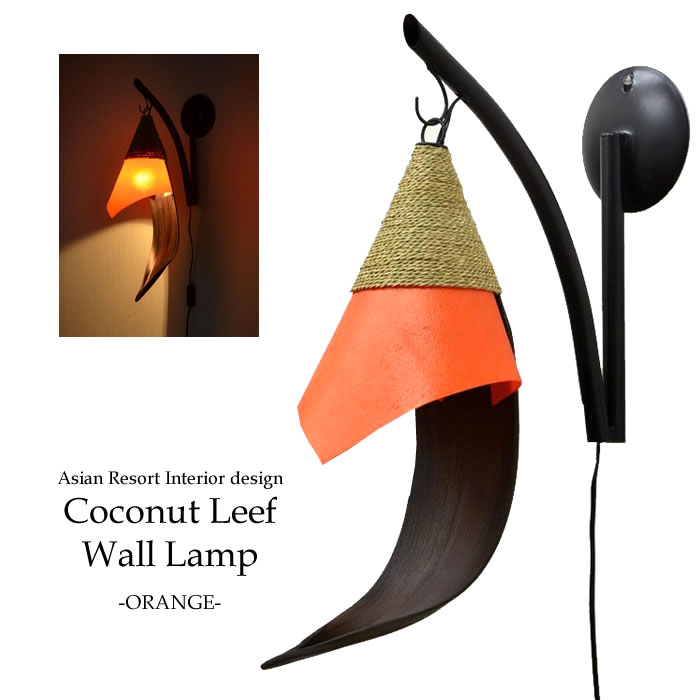

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2. 既存住民との共存のための取り組み

* コミュニケーション促進: 既存住民と避難者の方々との間のコミュニケーション促進が不可欠です。地域交流イベントやボランティア活動などを積極的に開催し、相互理解を深める必要があります。

* 相互理解のための教育: 学校教育や地域住民向けの啓発活動を通じて、相互理解を促進する必要があります。避難者の方々に対する偏見や差別をなくすための教育が重要です。

* 紛争解決メカニズムの構築: 住民間のトラブル発生時の迅速かつ適切な対応体制の構築が必要です。専門家による仲裁や相談窓口の設置などが考えられます。

3. 地域経済の活性化

* 観光客誘致: 原発事故の影響を払拭し、観光客を誘致するための積極的な取り組みが必要です。安全性をアピールする情報発信や、魅力的な観光資源の開発が重要です。

* 産業振興: 地域経済の活性化のためには、新たな産業の創出や既存産業の活性化が必要です。地域資源を活かした産業振興策の推進が重要です。

* 雇用創出: 避難者の方々だけでなく、地域住民全体のための雇用創出が必要です。企業誘致や起業支援などを積極的に行う必要があります。

4. 原発事故リスクへの対応

* 情報公開と透明性: 原発事故に関する情報を正確かつ透明に公開し、住民の不安を解消する必要があります。定期的な情報提供や住民説明会の開催が重要です。

* 防災対策の強化: 万が一の事態に備え、防災対策を強化する必要があります。避難計画の見直しや避難訓練の実施などが重要です。

* 健康管理体制の充実: 原発事故による健康被害への対応として、健康管理体制の充実が必要です。定期的な健康診断や医療体制の強化が重要です。

専門家の視点:持続可能な共存に向けて

地域社会学の専門家によると、いわき市のような状況においては、単なる経済支援だけでなく、住民間の信頼関係構築と地域社会全体の活性化が不可欠です。 そのためには、行政、住民、そして避難者の方々を含む全ての関係者が、積極的に対話を行い、共通の目標に向かって協力していく姿勢が求められます。 短期的な対策だけでなく、長期的な視点に立った計画と実行が重要です。

まとめ:課題克服への道筋

いわき市の現状は複雑で、容易に解決できるものではありません。しかし、適切な対策を講じることで、課題を克服し、より良い未来を築くことは可能です。 行政、住民、避難者の方々、そして専門家を含む全ての関係者が協力し、持続可能な共存社会を目指していく必要があります。 そのためには、オープンなコミュニケーション、相互理解、そして長期的な視点に立った計画と実行が不可欠です。