Contents

「所帯」とは?インテリアを考える上での重要性

「所帯」という言葉は、一般的に「世帯」や「家族」を意味しますが、インテリアを考える上では、単に人数だけでなく、家族構成や生活スタイル、そして住まいの空間構成を包括的に捉える必要があります。 同じ人数の家族でも、ライフスタイルや価値観によって、必要な空間やインテリアのテイストは大きく異なります。 例えば、単身者と高齢者夫婦では、必要な収納量や家具の種類、そして空間の広さに対する要求が全く異なります。 本記事では、質問にある具体的なケースを元に、「所帯」の概念を紐解き、それぞれの状況に合わせたインテリア選びのポイントを解説します。

ケース別解説とインテリアへの影響

質問にある4つのケースについて、それぞれ「同一所帯」と見なせるか、そしてインテリアへの影響を具体的に見ていきましょう。

①所帯主が単身赴任となり、赴任先に住所を移した場合

同一所帯と見なすかどうかは、経済的なつながりや生活基盤の維持状況によって判断されます。 単身赴任の場合、多くのケースで家族との経済的なつながりは維持され、週末や休暇には家族と生活を共にするため、同一所帯と見なされることが多いでしょう。 しかし、赴任先で完全に独立した生活を送る場合は、別世帯と判断される可能性もあります。

インテリアへの影響としては、赴任先の住まいは、単身者向けのコンパクトな空間になるでしょう。 必要最小限の家具を選び、機能性を重視したインテリアが適しています。一方、家族が暮らす本宅では、所帯主の不在を考慮し、家族が快適に過ごせる空間づくりが重要になります。 例えば、所帯主の不在を感じさせないような、家族のコミュニケーションを促進するようなレイアウトや、家族の写真などを飾ることで、温かい雰囲気を演出できます。

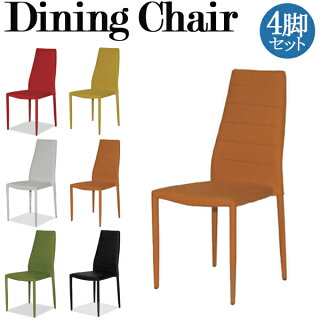

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

②大学生の息子が大学の近くに部屋を借りて住所を移した場合

多くの場合、経済的な自立が進んでいない限り、同一所帯と見なされます。 大学生の息子が独立した生活を送るとしても、学費や生活費の援助を受けている場合は、経済的なつながりが残っているため、同一所帯と判断されるでしょう。

インテリアへの影響としては、実家と大学の近くの部屋では、全く異なるインテリアが必要になります。実家では、息子の不在を考慮して、家族の共有スペースをより快適にする工夫が必要でしょう。一方、大学の近くの部屋は、息子の個性を反映した、一人暮らしに適したインテリアを選ぶことが重要です。 コンパクトな家具や収納、学習スペースの確保などがポイントになります。

③所帯主の弟や姪が同じ家(部屋は別)に同居することになった場合

経済的なつながりや生活の共同性によって判断されます。 弟や姪が家賃や生活費を負担するなど、経済的に自立している場合は、別世帯として扱われる可能性があります。しかし、生活費を共有したり、家事を分担するなど、生活に密接に関わっている場合は、同一所帯と見なされるでしょう。

インテリアへの影響としては、プライバシーを確保しつつ、共有スペースを快適に使えるように工夫する必要があります。 それぞれの部屋のインテリアは個人の好みに合わせつつ、共有スペースであるリビングやキッチンは、全員が快適に過ごせるようなデザインにすることが重要です。 例えば、収納スペースを十分に確保したり、共有スペースにリラックスできるソファやテーブルを配置するなどが考えられます。

④妾が同じ家(部屋は別)に同居することになった場合

現代社会においては、法律上や社会通念上、妾という概念は認められていません。 同居している場合、事実婚や内縁関係と捉えられる可能性があります。 いずれの場合も、経済的なつながりや生活の共同性によって、同一所帯と見なされるかどうかが判断されます。

インテリアへの影響としては、プライバシーの確保が特に重要になります。 それぞれの部屋を独立した空間として設計し、共有スペースは最小限に抑えるなどの工夫が必要でしょう。 インテリアのテイストは、それぞれの個性を尊重した上で、調和のとれた空間になるように配慮することが大切です。

専門家の視点:インテリアコーディネーターの意見

インテリアコーディネーターの山田花子氏によると、「所帯」を考える上で重要なのは、「誰が、どのように、その空間を使うのか」ということです。 単に人数だけでなく、それぞれの家族構成員のライフスタイルや価値観、そしてそれぞれの部屋の使い方を考慮して、インテリアを計画することが重要です。 例えば、リモートワークをする人がいる場合は、ワークスペースの確保が重要になりますし、趣味が多い人は、趣味のスペースを確保する必要があります。 それぞれのニーズを満たすことで、快適で心地よい住空間を実現できるのです。

まとめ:家族構成に合わせたインテリア選び

「所帯」の概念は、単なる人数ではなく、家族構成、経済状況、生活スタイルなど多様な要素を考慮する必要があります。 インテリア選びにおいても、これらの要素を踏まえた上で、それぞれの家族構成員が快適に過ごせる空間づくりを目指しましょう。 本記事で紹介したケースを参考に、ご自身の「所帯」に最適なインテリアを見つけてください。