Contents

木造2階住宅の耐荷重:真ん中と隅、どちらが強い?

結論から言うと、木造2階住宅において、部屋の隅の方が、真ん中よりも重さに強い傾向があります。 ただし、これは絶対的なものではなく、家の構造、床の設計、使用する木材の種類など、様々な要素に影響を受けます。

この記事では、木造2階住宅の耐荷重について、部屋の真ん中と隅の違い、そして重い家具を配置する際の注意点などを詳しく解説します。インテリア選びにも役立つ情報ですので、ぜひ最後まで読んでみてください。

なぜ部屋の隅の方が重さに強いのか?

部屋の隅は、複数の梁や柱が交わる部分であることが多いです。そのため、構造上、荷重を分散させる力が強いのです。一方、部屋の中央部は、梁や柱からの支持が少ないため、荷重が集中しやすく、床への負担が大きくなります。

構造材の配置と荷重分散

木造住宅では、床を支えるための梁や柱が、建物の構造を決定づける重要な要素です。これらの構造材は、一般的に壁や柱に沿って配置されます。そのため、部屋の隅は複数の構造材によって支えられており、荷重を効果的に分散することができます。一方、部屋の中央部は、構造材からの支持が少なく、荷重が一点に集中しやすい傾向があります。

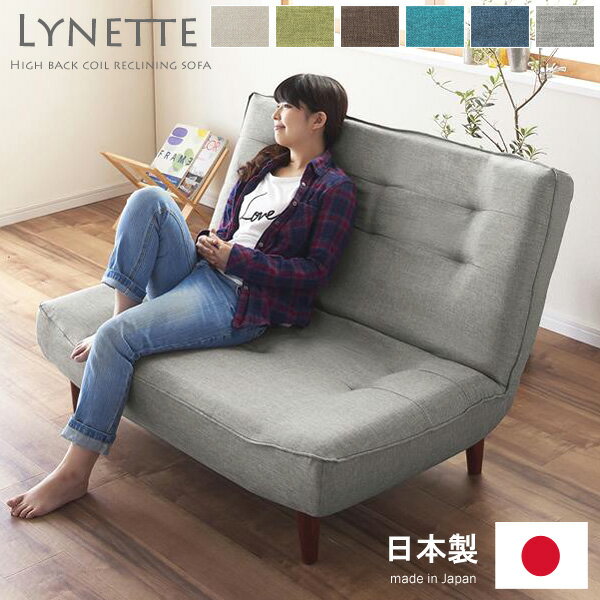

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

床の設計と耐荷重

床の設計も耐荷重に大きく影響します。例えば、床下地合板の厚さや種類、根太の間隔などによって、耐荷重能力が変化します。一般的に、高強度の合板を使用したり、根太の間隔を狭くしたりすることで、耐荷重能力を高めることができます。しかし、部屋の中央部であっても、適切な設計が施されていれば、十分な耐荷重能力を確保できます。

重い家具を置く際の注意点

重い家具を配置する際は、部屋の隅を選ぶのが安全です。しかし、隅であっても、家具の脚が一点に集中して荷重がかからないように注意する必要があります。

家具の脚の配置

重い家具を置く際には、家具の脚が床に均等にかかるように配置することが重要です。例えば、ソファやベッドなどの大きな家具は、脚が床に均等にかかるように調整することで、床への負担を軽減できます。

床鳴りの原因と対策

重い家具を置くことで、床鳴りが発生することがあります。床鳴りは、床材と構造材の間に隙間が生じることによって発生します。床鳴りを防ぐためには、家具の脚にフェルトなどの保護材を付けることが有効です。また、床下に防振材を敷設するなど、より本格的な対策を行うことも可能です。

専門家の視点:建築士からのアドバイス

建築士の視点から、重い家具の配置についてアドバイスを求めました。

「重い家具を置く際には、事前に家の構造図を確認し、耐荷重を確認することが重要です。特に、2階の場合は、床の耐荷重が1階よりも低い場合が多いので、注意が必要です。不安な場合は、建築士や不動産会社に相談することをお勧めします。」

具体的な対策と事例

実際に、重い家具を安全に配置するための具体的な対策をいくつか紹介します。

対策1:家具の配置計画

家具を配置する前に、部屋の構造図を確認し、梁や柱の位置を把握しましょう。重い家具は、梁や柱の近くに配置することで、床への負担を軽減できます。

対策2:床補強工事

既存の床の耐荷重が心配な場合は、床補強工事を検討しましょう。床補強工事は、床下地合板を追加したり、根太を増設したりすることで、床の耐荷重を高めることができます。

事例:ピアノの配置

ピアノは非常に重い楽器なので、配置場所には特に注意が必要です。ピアノを置く予定の場所の床の耐荷重を確認し、必要に応じて床補強工事を行うことをお勧めします。

まとめ:安全なインテリア選びのために

部屋の隅の方が、一般的に部屋の中央部よりも重さに強い傾向があります。しかし、これは絶対的なものではなく、家の構造や床の設計など、様々な要素に影響されます。重い家具を配置する際は、家具の脚の配置に注意し、必要に応じて床補強工事を行うなど、安全対策を講じるようにしましょう。インテリアを選ぶ際には、デザイン性だけでなく、安全面にも配慮することが大切です。