窓の結露は、部屋の湿度が高いことを示すサインですが、必ずしも加湿が必要ない、あるいは加湿を控えるべきというわけではありません。結露の原因と、適切な湿度管理について詳しく見ていきましょう。

Contents

結露の原因:室温と外気温の差、そして湿度

窓の結露は、部屋の中の暖かい湿った空気が、冷たい窓ガラスに触れて冷やされることで発生します。暖かい空気は、温度が下がると含むことができる水蒸気の量も減少します。その結果、空気中に含まれきれなくなった水蒸気が、窓ガラスの表面で水滴となって現れるのです。この現象は、室温と外気温の差が大きいほど、そして室内の湿度が高いほど起こりやすくなります。

つまり、結露は「湿度の高さ」だけが原因ではないということです。室温と外気温の差、つまり「温度差」も重要な要素です。冬の寒い時期に窓が結露しやすいのは、この温度差が大きくなるためです。

結露と加湿の関係:湿度管理の重要性

結露が発生しているからといって、必ずしも加湿器の使用をやめるべきではありません。むしろ、適切な湿度管理が重要です。結露は湿度が高いことが原因の一つではありますが、同時に、換気不足も大きな原因となります。換気が不十分な場合、室内の湿度は上昇し、結露が悪化します。

- 加湿器の使用:加湿器を使用する場合は、室内の湿度を適切に管理することが重要です。湿度計を使って、湿度を40~60%に保つようにしましょう。湿度が高すぎると結露しやすくなり、低すぎると乾燥による健康被害のリスクがあります。

- 換気:こまめな換気は、室内の湿気を外に逃がす効果があります。窓を開けて換気をする際には、結露しやすい窓ガラス付近の空気を積極的に動かすようにしましょう。特に、調理中や入浴後は、湿気がこもりやすいので、しっかり換気をしましょう。

- 断熱性の向上:窓ガラスの断熱性能を高めることで、室温と外気温の差を小さくすることができます。断熱性の高い窓ガラスへの交換や、窓枠への断熱材の追加なども効果的です。複層ガラスやLow-Eガラスへの交換を検討してみましょう。

- 除湿機の活用:特に梅雨時期など、湿度が高い時期は、除湿機を使用することで、室内の湿度を適切に保つことができます。結露が酷い場合は、除湿機と併用することで効果的です。

専門家の視点:建築士からのアドバイス

建築士の視点から見ると、結露問題は建物の気密性や断熱性と密接に関係しています。気密性の高い住宅は、換気を適切に行わないと、室内の湿気がこもりやすくなり、結露が発生しやすくなります。断熱性が低い住宅は、室温と外気温の差が大きくなり、結露しやすくなります。

そのため、結露対策としては、適切な換気と断熱性の向上が非常に重要です。特に新築住宅を検討する際には、高気密・高断熱の住宅を選ぶことをおすすめします。既存住宅の場合は、窓の断熱リフォームや、換気システムの導入などを検討してみましょう。

具体的な対策とインテリアとの調和

結露対策は、インテリアにも影響を与えます。例えば、結露しやすい窓際に観葉植物を置くことは、植物が蒸散によって湿度を上げるため、結露を悪化させる可能性があります。窓際に家具を置く場合も、家具が湿気を吸ってしまい、カビの原因になる可能性があります。

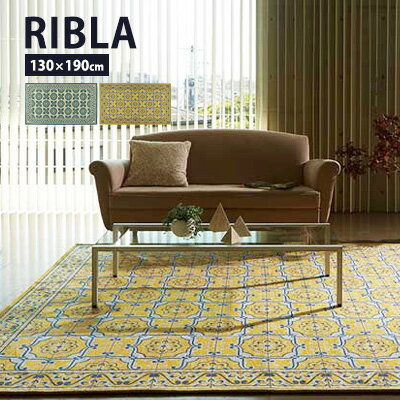

そこで、窓際インテリアを選ぶ際には、通気性の良い素材の家具やカーテンを選ぶことが重要です。また、吸湿性の高い素材の家具やカーテンは、湿気を吸収し、結露を軽減する効果が期待できます。例えば、天然木や麻、綿などの素材がおすすめです。グレーのカーテンは、光を程よく遮断し、室温の急激な変化を防ぐ効果も期待できます。

さらに、除湿効果のあるインテリアも検討できます。例えば、珪藻土製のコースターや鉢植えは、湿気を吸収する効果があります。これらのアイテムを効果的に配置することで、結露対策とインテリアの調和を図ることができます。

まとめ:結露対策は総合的なアプローチで

窓の結露は、湿度だけでなく、温度差や換気、建物の性能など、様々な要因が絡み合っています。そのため、結露対策は、加湿器の使用の有無だけでなく、換気、断熱、除湿など、総合的なアプローチが必要です。湿度計を使って室内の湿度を管理し、こまめな換気を心がけ、必要に応じて断熱リフォームや除湿機の導入などを検討しましょう。そして、インテリア選びにも配慮することで、快適で健康的な室内環境を実現できます。