Contents

引越しによる通勤定期券支給に関する問題点

この質問は、社員の個人的な事情(引越し)による通勤経路変更に伴い、会社が負担する通勤定期代が当初予定よりも増加したことに対する疑問と、一般的な会社における対応について問うています。 ポイントは、引越しが社員都合であるにも関わらず、会社が追加費用を負担することの妥当性と、より効率的な支給方法の検討です。 会社側は、6ヶ月定期券を一括支給することでコスト削減を狙っていたと考えられますが、社員の都合による引越しによって、その計画が狂い、かえってコストが増加したという状況です。

一般的な会社の対応と、その背景

通勤定期券の支給方法は、会社によって大きく異なります。 多くの会社では、以下のいずれかの方法を採用しています。

- 6ヶ月定期券の一括支給:最も一般的な方法です。事務処理の手間が少なく、会社にとってもコスト管理がしやすいというメリットがあります。ただし、社員の都合による変更には対応しにくいというデメリットがあります。

- 実費精算:社員が実際に支払った交通費を会社が精算する方式です。社員にとっては柔軟性がありますが、会社にとっては精算の手間がかかり、不正請求のリスクもあります。領収書の管理も必要になります。

- 定期券購入補助:一定額を上限に、社員が購入した定期券代の一部を会社が負担する方式です。社員の負担と会社負担のバランスを調整しやすいですが、補助額の設定が重要になります。

今回のケースのように、社員の引越しによって通勤経路が変更になった場合の対応は、会社によって大きく異なります。 中には、社員都合による引越しに対しては、追加の交通費支給をしない会社もあります。 しかし、社員の生活の安定を考慮し、一定の範囲内で対応する会社も多いです。

今回のケースにおける問題点と解決策

今回のケースの問題点は、会社と社員のそれぞれの立場での認識のずれにあります。会社はコスト削減を優先し、6ヶ月定期券を一括支給することで効率化を図ろうとしていました。一方、社員は引越しという個人的な事情により、通勤経路変更の必要性に迫られました。 この状況では、事前に引越し計画を会社と共有し、柔軟な対応を検討することが重要でした。

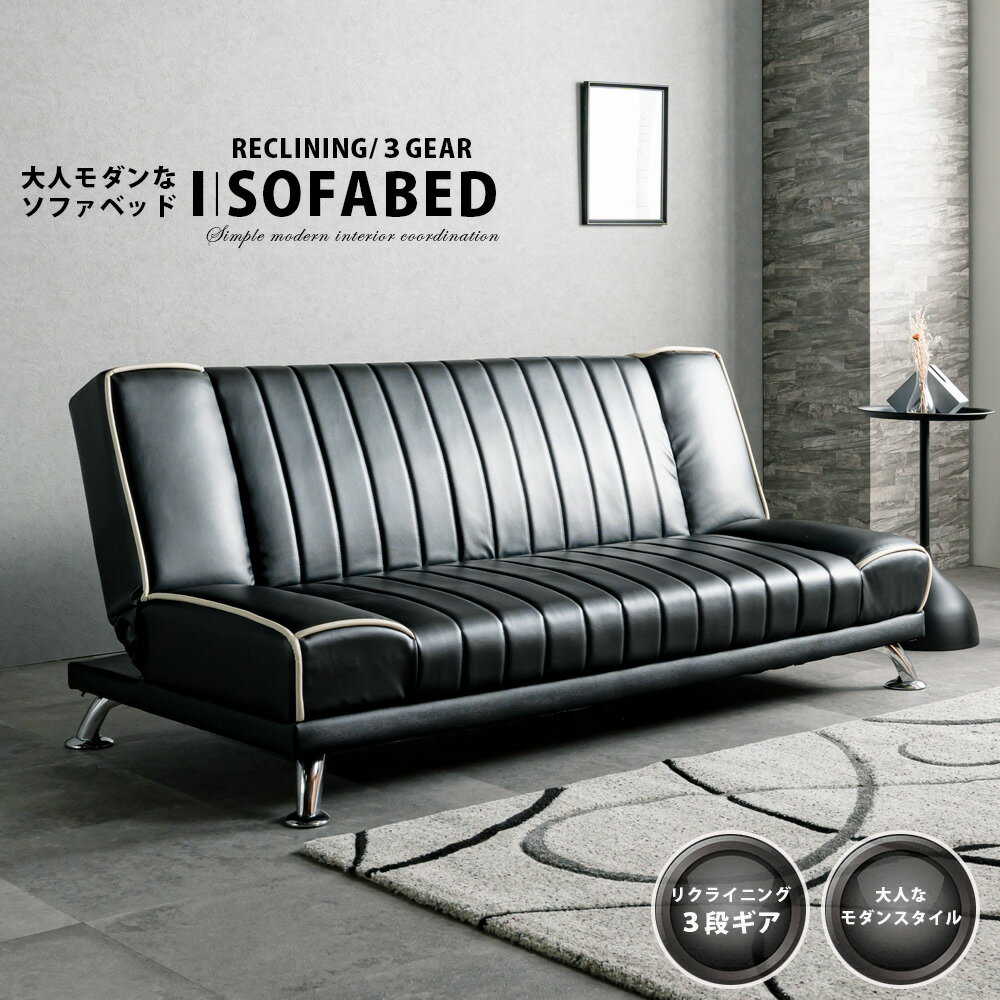

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

具体的な解決策としては、以下の点が挙げられます。

- 引越し計画の事前共有:社員は、引越しを検討する段階で、会社にその旨を伝え、通勤経路変更の可能性と、定期券支給に関する相談を行うべきです。 会社側も、社員の事情を理解し、柔軟に対応する姿勢を示すことが重要です。

- 定期券支給ルールの明確化:会社は、通勤定期券の支給に関するルールを明確に定め、社員に周知徹底する必要があります。 特に、社員都合による通勤経路変更の場合の対応についても、具体的に記載しておくべきです。 例えば、「社員都合による通勤経路変更の場合、追加の交通費支給は行わない」もしくは「一定額を上限に、追加の交通費を支給する」といった具体的な規定を設けることが考えられます。

- 実費精算制度の導入:社員の柔軟な対応を可能にするために、実費精算制度の導入も検討できます。 ただし、精算の手間や不正請求のリスクを軽減するための対策も必要です。

- 定期券購入補助制度の導入:会社負担と社員負担のバランスを調整しやすい制度です。上限額を事前に設定することで、会社のコストも管理できます。

専門家の視点:人事労務コンサルタントの意見

人事労務コンサルタントの視点から見ると、今回のケースは、会社と社員間のコミュニケーション不足と、明確な社内規定の欠如が原因と考えられます。 会社は、社員の生活状況を考慮した上で、柔軟な対応ができる制度設計を行うべきです。 一方、社員も、会社の事情を理解し、事前に相談することで、より円滑な解決を図ることが重要です。 定期券支給に関するルールを明確化し、社員への周知徹底を行うことで、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。 また、定期的な見直しを行い、制度の改善を図ることも重要です。

ベージュのインテリアとの関連性

ベージュは、落ち着きと温かみを感じさせる色です。 通勤定期券の問題は、会社と社員の間に生じた摩擦を表していますが、ベージュのインテリアは、そのような摩擦を和らげ、穏やかな雰囲気を作り出すのに役立ちます。 ベージュを基調としたオフィス空間は、社員のストレスを軽減し、生産性を向上させる効果も期待できます。 引越しによる通勤経路変更は、生活環境の変化に伴うストレスをもたらしますが、自宅のインテリアにベージュを取り入れることで、落ち着きと安らぎの空間を創り出し、ストレスを軽減する効果が期待できます。 ベージュは、様々な色と組み合わせやすく、他の色との調和も取れるため、インテリアコーディネートにも最適な色です。

まとめ

社員の引越しによる通勤定期券支給の問題は、会社と社員双方のコミュニケーション不足と、明確な社内規定の欠如が原因である可能性が高いです。 今後このような問題を避けるためには、事前に引越し計画を会社と共有し、定期券支給に関するルールを明確化し、社員に周知徹底することが重要です。 また、会社は、社員の生活状況を考慮した柔軟な対応ができる制度設計を行うべきです。 ベージュのインテリアのように、穏やかな雰囲気を作ることで、職場環境の改善にも繋がります。