Contents

佐川急便の宅配ボックス利用状況と改善策

佐川急便の宅配ボックス利用率に関する明確な統計データは公開されていません。しかし、質問者様の経験や、ネット上での同様の意見から、必ずしも全ての佐川急便の配達員が宅配ボックスを積極的に利用しているわけではないことが分かります。これは、配達員個人のスキルや意識、配達ルートの状況、宅配ボックスの構造や設置状況など、様々な要因が複雑に絡み合っているためです。

なぜ宅配ボックスを利用しないケースがあるのか?

いくつかの可能性が考えられます。

- 宅配ボックスの構造や使用方法に不慣れ:ボックスの使用方法が複雑であったり、配達員がその使用方法を十分に理解していない可能性があります。特に、新しいタイプの宅配ボックスや、機種によって操作方法が異なる場合、戸惑う配達員もいるでしょう。

- セキュリティ上の懸念:高価な商品や、盗難リスクの高い商品の場合、配達員がセキュリティ面で不安を感じ、宅配ボックスへの配達を避ける可能性があります。特に、ボックスのセキュリティレベルが低いと判断された場合、直接手渡しを優先する傾向があります。

- ボックスの容量やサイズの問題:荷物のサイズや重量が宅配ボックスの容量を超えている場合、ボックスへの配達ができず、手渡しが必要になります。また、複数の荷物を同時に配達する場合も、ボックスに入らない可能性があります。

- 配達ルートの制約:配達ルートの都合上、宅配ボックスに荷物を届けるよりも、直接手渡しの方が効率的であると判断される場合があります。例えば、他の荷物が多い場合や、時間的に余裕がない場合などです。

- 配達員の教育・研修不足:宅配ボックスの利用に関する教育・研修が不足している可能性も考えられます。配達員が宅配ボックスの利便性や使用方法を正しく理解していれば、利用率は向上するでしょう。

宅配ボックス利用を促すための効果的な方法

宅配ボックスを有効活用するためには、配達員に分かりやすく伝えることが重要です。

具体的な対応策

- 宅配ボックスへの明確な表示:マンションやアパートの入り口、宅配ボックス付近に、大きな文字で「宅配ボックス利用可能」と表示し、使用方法を図解入りで説明しましょう。日本語だけでなく、英語表記も加えることで、外国人配達員にも対応できます。写真付きの説明書を掲示するのも効果的です。

- 管理人への連絡:管理人さんに宅配ボックスの利用状況を伝え、配達員への説明や、問題発生時の対応を依頼しましょう。管理人さんが配達員に直接説明することで、よりスムーズな利用につながります。管理人室に配達ボックスの使用方法を説明した資料を置いておくのも良いでしょう。

- 伝票への明記:注文時に備考欄に「宅配ボックス利用希望」と明記しましょう。また、宅配ボックスの番号や場所を具体的に記載することで、配達員がスムーズに荷物を届けることができます。写真付きで宅配ボックスの位置を示すのも効果的です。

- 再配達依頼時の指示:再配達を依頼する際に、宅配ボックスへの配達を明確に指示しましょう。電話やメールで、宅配ボックスの場所や使用方法を丁寧に説明することで、配達員への理解を深めることができます。

- 佐川急便への連絡:もし、何度も宅配ボックスを利用してもらえない場合は、佐川急便の顧客サービスセンターに連絡し、状況を説明しましょう。改善を求めることで、今後の配達サービスの向上に繋がる可能性があります。

「宅配BOXがあったんですけど・・・」と伝えることの是非

「宅配BOXがあったんですけど・・・」と伝えることは、問題ありません。しかし、感情的な言葉遣いは避け、冷静に事実を伝えることが大切です。例えば、「宅配ボックスがあったのですが、不在のため利用いただけなかったのでしょうか?」と尋ねる方が、より建設的です。

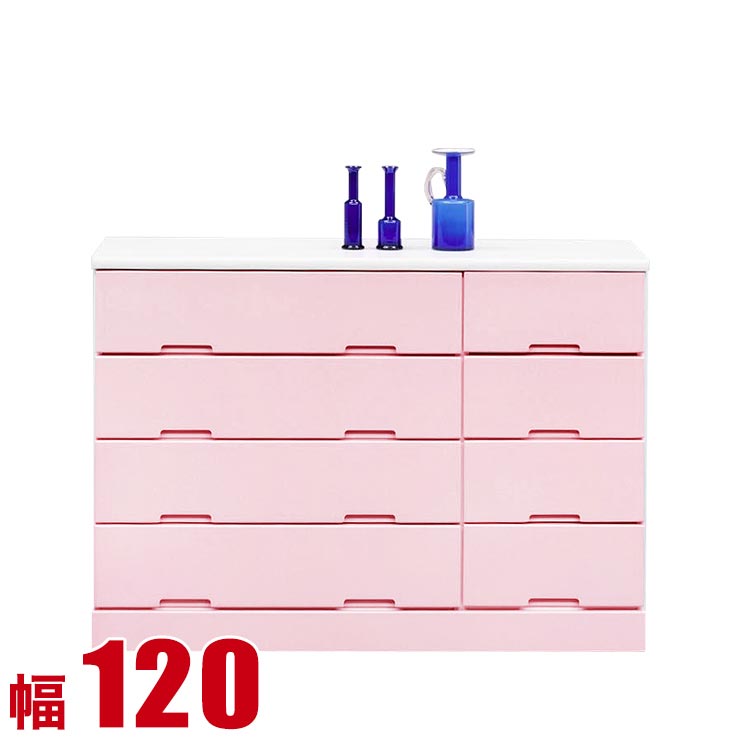

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

配達員によっては、時間的な制約や、荷物の大きさ、セキュリティ上の懸念などから、宅配ボックスを利用できないケースもあることを理解しておきましょう。

専門家の視点:宅配業界の現状と未来

宅配業界は、EC市場の拡大に伴い、ますます利用頻度が増加しています。宅配ボックスの普及は、不在時の受け取り問題を解決する有効な手段ですが、全ての配達員がスムーズに利用できるよう、業界全体での改善努力が必要です。

今後、より高度な技術を活用した宅配システムの導入や、配達員への教育・研修の充実が期待されます。例えば、AIを活用した配達ルート最適化システムや、宅配ボックスの遠隔操作システムなどが開発されれば、より効率的で安全な配達を実現できるでしょう。

まとめ:コミュニケーションとシステム改善の両面からアプローチ

佐川急便に限らず、宅配業者との円滑なコミュニケーションは、スムーズな荷物受け取りに不可欠です。宅配ボックスの利用を促すための工夫と、配達員への丁寧な説明を心がけましょう。同時に、宅配業界全体でのシステム改善にも期待し、より便利な宅配サービスが実現することを願っています。